※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

ネットギアジャパンは30日、ホームセキュリティ用途を想定したネットワークカメラ「Arlo Q(アーロ・キュー)」を4月中旬より販売開始すると発表した。

東急セキュリティは30日、東急線の駅自動改札口や東急バスの運賃機に子どもがPASMOをタッチすると保護者にメール配信されるサービス「エキッズ」のオプションサービスである「キッズプラス」用の端末を、4月から横浜市営地下鉄5駅に新設することを発表した。

イッツ・コミュニケーションズは30日、テレビ自動お知らせサービス「イッツコム テレビ・プッシュ」において、渋谷区の「防災行政無線」から流される緊急放送などの防災・災害情報を4月からリアルタイム提供していくことを発表した。

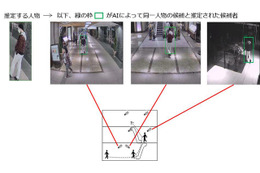

NTTコミュニケーションズ(NTT Com)は綜合警備保障(ALSOK)と連携し、人工知能(AI)技術により監視カメラの映像をもとにした不審者の動作検出や、複数カメラに映る同一人物の推定&検出といった技術の実証実験に成功したことを30日に発表した。

エレコムは29日、スマートフォンでQRコードを読み取るだけで簡単に接続できるネットワークカメラ「NCC-EWF100RMWH」と「NCC-EWF100RWH」を4月下旬より発売することを発表した。

コニカミノルタは29日、ドイツのMOBOTIX AG社の過半数株式を取得したことを発表した。

オプテックスは29日、外国語およびピクトグラム表記の自動ドアタッチスイッチを4月5日より発売することを発表した。

パナソニック、野村不動産が代表幹事となり運営されているTsunashima SST(サスティナブル・スマートタウン)協議会は28日、異業種協業のまちづくりに向けて、

クオリカは28日、防水防塵対応の新型情報収集端末「CQ13-SG-01」を4月から発売することを発表した。

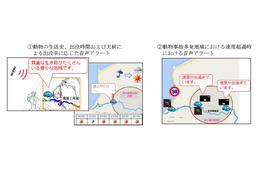

三井住友海上火災保険は28日、同社が提供しているスマートフォン用アプリ「スマ保『運転力』診断」に、4月から野生動物が原因の交通事故多発地点の音声アラート機能を搭載することを発表した。

大塚製薬は25日、石川県との間で「災害時における生活必需物資の供給に関する協定」を締結した。同社と都道府県との連携協定は今回の石川県で10県目となる。

台湾のVIVOTEKは、ヨルダンのペトラ遺跡を保護するための映像監視システムに、同社の監視カメラソリューションが採用されたことを発表した。

リプロは、18日まで東京ビッグサイトで開催された介護系展示会「CareTEX2016」にて、センサー杭などを使用して地すべりや土石流などを検知するシステムなどの展示を行った。

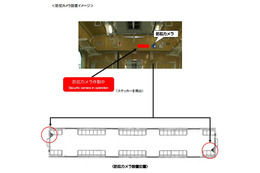

東京急行電鉄(東急)は3月28日から順次、東急線の全車両に防犯カメラを設置していくことを発表した。

日立製作所と本田技術研究所は24日、車のスマートキーに対応したポータブル呼気アルコール検知器の試作に成功したことを発表した。

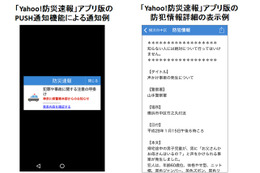

Yahoo! JAPAN(ヤフー)は、「Yahoo!防災速報」を通じて京都府内の防犯情報を提供するサービスを4月1日から開始することを発表した。

インフィック・コミュニケーションズ(インフィック)は、18日まで東京ビッグサイトで開催された「CareTEX2016」にて、高齢者宅を見守るサービス「CareEye」と、それらと連動可能な睡眠環境管理システムの「BedEye(仮称)」などの展示を行った。

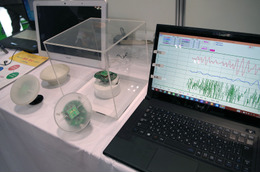

東京ビッグサイトで18日まで開催された介護系展示会「CareTEX2016」では、多くの見守りシステムが出展されていたが、新たなトレンドとして注目したいのがドップラーセンサーを利用した非接触検知システム。

フランスベッドは、18日まで東京ビッグサイトで開催された介護系展示会「CareTEX2016」で、高齢者や要介護者を対象とした見守りシステムを展示していた。

サンディスクは24日、車載用SDカード「SanDisk Automotive」シリーズと産業用SDカードおよびmicroSDカード「SanDisk Industrial」シリーズの新たなラインアップとして、「スマート機能」を搭載したモデルを4月から発売することを発表した。

エルモは24日、ホームセキュリティユースを想定したクラウド録画型防犯カメラ「QBiC CLOUD」シリーズ製品の標準保証期間を延長する「あんしん保証サービス」を開始した。

パナソニック オートモーティブ&インダストリアルシステムズは23日、赤外線アレイセンサ「Grid-EYE(グリッドアイ)」を用いた温冷感推定アルゴリズムを開発したことを発表した。

セキドは23日、ドローンのモニター映像を離れたクライアントへモニター出力する「Amimon 最新型CONNEX mini 5.8GHz Digital Video Downlink」 を自社オンラインショップにて販売開始した。

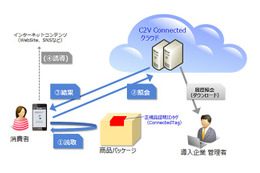

キヤノンITソリューションズは23日、模倣品を見分けるためのスマートフォンを利用したクラウド型の正規品判定サービスを3月より販売開始し、順次提供していくことを発表した。