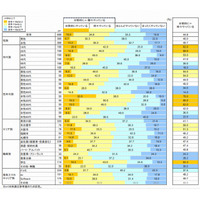

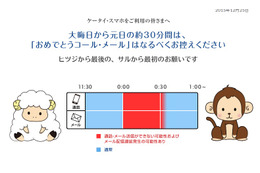

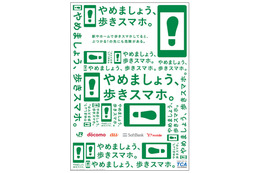

電気通信事業者協会(TCA)は、2012年2月に「青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針」を改定。法律上、事業者には青少年が携帯電話(スマホ含む)を利用するときは、原則、フィルタリングを設定してサービスを提供する義務が課せられているため、スマホ等を販売する大手キャリア、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクもライバルの垣根を超えて協力し、契約時のフィルタリングサービスの導入を進めてきた。

この春も、内閣府・総務省による「春のあんしんネット・新学期一斉運動」と連動し、青少年とその保護者へスマホ等のフィルタリング啓発に力を入れていく。その施策内容など、TCAの矢橋康雄氏、NTTドコモの香村佳宏氏、KDDIの高橋紀行氏(※)、ソフトバンクの花岡隆春氏に話を聞いた。※高ははしご高

新学期に向けたフィルタリングサービス普及啓発

TCAと事業者のみなさん

インターネット上では子どもにとっての残虐な情報が目に入ってしまうことがある。また、出会い系サイトなどで性犯罪に巻き込まれてしまうケースなどもある。フィルタリングはそういったネット上のトラブルから子どもを守る有力な仕組みだ。

TCAの矢橋氏

スマートフォンにおけるフィルタリングの課題

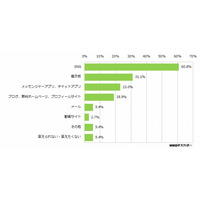

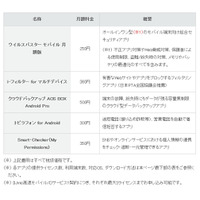

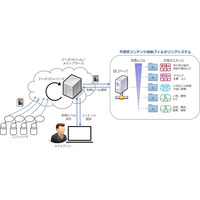

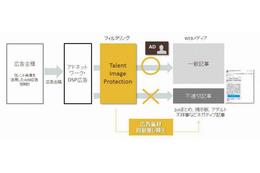

事業者側で制御出来ないWi-Fiやアプリについてのフィルタリングは、それぞれの端末側で設定しなければならない。利用者自身がフィルタリングのアプリをインストールする必要があるため、若干ハードルが上がっていることが課題。各社、店頭での設定サポートに力を入れている。

■店頭での設定だけでなく、家族での話し合いが重要

「青少年が携帯電話を使うときは、フィルタリングがかかった端末を使うというのが法律で決まっており、原則となっています」(TCA 矢橋)

さらに店頭では、原則、青少年が携帯電話を新規で契約する場合は保護者の利用同意書が必須。誰が利用するかをきちんと確認し、青少年が利用するのであれば、フィルタリングの必要性を説明し、設定を促す。