【テクニカルレポート】新たな顧客チャネルとなるスマートフォン、タブレット端末(後編)……野村総合研究所「技術創発」

IT・デジタル

スマートフォン

3.システム構築時の検討ポイント

現在、AppleのiPhone、iPadに加えて、Googleが提供するAndroidOSを搭載したスマートフォンやタブレット端末が急速に存在感を増し、消費者市場での普及が進んでいる。また、企業向けクライアント端末分野の巨人であるMicrosoftも、Windows Mobileに次ぐスマートフォン向けの新OSであるWindows Phone 7の開発、タブレット端末へのWindows 7の搭載を急ピッチで進めている。そのようななか、企業はどのような視点でモバイル端末を選定し、システムを構築すればよいのだろうか。以下では、OSの選定、アプリケーションの開発・実装、端末管理の3つの視点で説明しよう。

■ポイント1:OSの選定

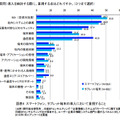

2010年7月に野村総合研究所と日経BPコンサルティング社が企業に対して実施したアンケートによると、利用を検討しているスマートフォンOSの上位は、1位がiOS、2位がAndroid OS、3位がBlackBerry OSであった。とくにiOSは1年前から大きく躍進しており、消費者市場での関心の高さを反映している(図表3)。一方、タブレット端末についてのアンケート結果はないものの、現在のところ企業で選択可能なOSはiOS、Android OS、Windows 7であり、企業はこの中からタブレット端末用のOSを選定することになる。

企業にとって、OSの選定は面倒な課題である。なぜなら、市場で台頭するiOSやAndroidOSは、消費者向けに特化した機能を優先的に搭載している。そのため、企業が従来の携帯電話やノートPCの屋外利用を想定して策定した、モバイル端末のセキュリティポリシーや管理ポリシーをそのまま当てはめて運用することが難しいからだ。以下にOS毎の特徴を紹介しよう。

iOSの場合、iPhone、iPadのOSアップデートやバックアップには、パソコンと端末をUSBケーブルで接続し、iTunesを利用してデータ転送を行う。たとえば、企業がセキュリティ強化を目的としてパソコンのUSB機能を停止している場合には、この機能は利用できない。したがって、利用者に対してキッティングセンターへの端末の送付を依頼するなど、企業は回避手段を設けねばならない。また、無線ネットワーク経由でアプリケーションやイベントの更新通知を受ける仕組みを導入しようとすれば、Appleへのアカウント情報登録が必要になる。

2011年秋以降には、Appleが提供するiCloudサービスを利用することにより、ユーザーは端末をパソコンにつなぐことなく、無線ネットワーク経由でOSのアップデート、データのバックアップを行うことができる。その際、OS更新のタイミングをユーザーがコントロールできるか、端末の情報や顧客に関するデータをAppleのデータセンターに保存してよいかなどの確認が必要だ。

Android OSの場合、開発元のGoogleは2010年中に3回のOSメジャーアップデートを実施した。2011年には、タブレット端末用OSとなるバージョン3.0、3.1が立て続けに登場し、今後も更なるバージョンアップが予想されるなど、OSは進化の途上にある。また同OSはオープンソースであり、端末メーカーによる改変が可能だ。現在、SAMSUNGやMOTOROLA、HTC、LGなどの海外メーカーに加え、東芝、NEC、SONYなどの国内メーカーがAndroid搭載スマートフォン、タブレット端末の開発に携わっており、すでに同じバージョンであっても機能が異なるAndroid OSが登場している。そのため企業がアプリケーション開発や管理を行う場合には、製品毎に動作確認が必要になる。

タブレット端末のOSとしても採用されているMicrosoftのWindows 7の場合、企業は既存のパソコン用業務アプリケーションの移植の手間を軽減できる。さらに、オフィスパソコンに導入したセキュリティや管理の仕組みを、タブレット端末に適用することも可能である。一方、ユーザーインターフェースなどの操作性に関しては、デスクトップPCのそれと同じであり、ホーム画面や各種設定画面の操作では、キーボードとマウスを利用した方がよい場合もある。

現時点でのスマートフォン、タブレット端末の有力な候補は、消費者市場における知名度や企業導入の実績からiPhone、iPadとなるだろう。しかしながら上述のように、Apple製品ならではの留意事項があるため、他OS製品も候補とすべきである。たとえば、端末選択肢の豊富さを重視するのであればAndroid OSを、パソコン向けに開発した業務アプリの移植のしやすさではWindows 7をといった選択である。

■ポイント2:アプリケーションの開発・実装

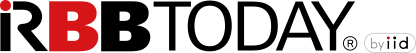

端末のアプリケーションの実装方法は大きく4種類に分類される。ネイティブアプリケーション方式、Webアプリケーション方式、ハイブリッドアプリケーション方式、シンクライアント方式の4種類である(図表4)。

ネイティブアプリケーション方式では、アプリケーションは端末上で実行される。企業は、OS提供ベンダーが提供するSDK(ソフトウェア開発キット)を利用してアプリケーションを開発する。その際、iOSの場合はObjective-C、Android OSはJava、Windows MobileやWindows 7は.NETなど、開発言語の習得が必要になる。ネイティブアプリケーション方式を採用すれば、企業はGPSやカメラなどのセンサーを活用したアプリケーションを開発できる一方で、機種依存性が生じてしまうため、OSが異なる端末にアプリケーションを移植する場合には、検証や新規の開発が必要になる。

Webアプリケーション方式では、ブラウザを利用してコンテンツを表示する。ネイティブアプリケーションと比較して、アプリケーションのOSへの依存度は軽減されるが、画面操作はスマートフォンやタブレット端末のブラウザに依存してしまうため、操作性では劣る。

ハイブリッドアプリケーション方式は、ネイティブ方式とWebアプリケーション方式の組み合わせである。アプリケーションの枠組みをネイティブアプリケーションで開発し、サーバー間とのコンテンツのやりとりはWebアプリケーションのようにHTTPやHTTPSを利用する。ネイティブアプリケーションと比較して、アプリケーション更新に伴う再配布頻度を減らすことができ、OSへの依存を最小限にするメリットがある。

最後のシンクライアント方式は前述の3方式とは異なり、アプリケーションはサーバー側で稼働する。端末上には、パソコンのデスクトップの画面イメージのみが表示される仕組みだ。

上記の4つの実装方法は、利用したい業務アプリケーションの種類、アプリケーションの利用場所、業務スタイルに応じた使い分けが肝要である。たとえば、顧客にも操作をしてもらうようなカタログ表示やシミュレーションなど操作性が求められるアプリケーションにはネイティブアプリケーション方式、常時オンラインでの利用を前提とし、定型的な入力が主となる場合はWebアプリケーション方式やハイブリッドアプリケーション方式、セキュリティ上一切のデータを端末内部に持つことができない場合は、シンクライアント方式といった選択が考えられる。

■ポイント3:端末管理

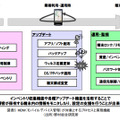

モバイルデバイス管理(Mobile Device Management:MDM)ツールは、ポリシーに応じた端末の設定やアプリケーションの自動配布、端末情報の取得、バックアップなど、端末の導入から廃棄にいたるライフサイクルの管理を実現し、通信の暗号化機能やリモートワイプ(遠隔消去)機能などのモバイル端末ならではのセキュリティや管理機能を加えたツールである(図表5)。

MDMツールの歴史は古い。スマートフォンの場合、BlackBerry端末であればBlackBerry Enterprise Server(BES)、Windows Mobile端末の場合はMicrosoftが提供するSystem Center Mobile Device Manager(SCMDM)が、いち早く企業向けに提供されていた。

一方、iPhoneやiPad、Android端末に対応したMDMツールは、黎明期だ。前述したようにiOSの場合は、機能の一部がAppleの管理下にあり、MDMツールで実現できる機能に制限がある。Android OSに対応したMDMは、OSが進化途上であるため、これからという状況である。

2011年に入り、MDMツールに対するベンダーの取り組みは活発化している。Intelに買収されたMcAfeeやSAP傘下のアイエニウェア(iAnywhere)、米ベンチャーのモバイルアイロン(MobileIron)などの海外ベンダーが日本参入を開始したほか、国内企業ではアクシード(AXSEED)、アイキューブドシステムズ(i3Systems)などのベンチャーに加え、NTTドコモやKDDI、IIJ、ソフトバンクテレコムなどの大手がサービス提供を開始した。iOSとAndroidOSで利用可能なAPIに制限があるため、現時点で各社が提供するサービスは、遠隔ロックや端末内データの遠隔消去など限定的であるが、今後は段階的に機能を追加していくだろう。

以上、OSの選定、アプリケーションの開発・実装、端末管理の3つをもとにシステム構築の視点を紹介した。

野村総合研究所では、モバイル端末向けアプリケーション、MDM製品の評価・検証と並行して、スマートフォン、タブレット端末の企業導入に向けた提案活動を実施しているが、ユーザー企業の関心は高い。企業活用に向けた技術面での整備は着々と進んでおり、企業ITの1つとして当たり前に利用される日は近いと考える。

4.本格活用に向けて

前述のアンケートでは、企業がスマートフォン、タブレット端末を導入する際に重視する点の1位が「ROI(投資対効果)」であった(図表6)。iPhoneやiPad、さらに今後消費者市場で成功を収めるスマートフォン、タブレット端末が、企業の売上や社員の生産性にどれくらい貢献できるかが未知数であることが、ROIが課題の1位に挙がる理由であると想定される。

一般的に、新技術導入によるROI評価は難しい。スマートフォンやタブレット端末は、モバイル利用に優れたユーザーインターフェースを有し、インターネットからさまざまな情報を入手できる。多くの企業は導入によって「接客時の顧客満足度の向上」や「社員の知的生産性の向上」を実現できると期待しているが、これらの期待とROIの「R」(=リターン)に相当する収益とを直接結び付けることは難しいからだ。

そこで、モバイル端末の活用によって収益を獲得する一連のプロセスを描き、各過程において達成すべき目的を明確にした上で、KPI(Key Performance Indicator)などの指標を用いて達成状況を評価する取り組みが重要になる。たとえば、自社の業務上のボトルネックとタブレット端末導入の狙いとする効果を事前に見極めた上で、実機を用いた評価試験をおこない、全社導入に踏み切ったメルセデス・ベンツ・ファイナンシャル・サービスはその一例といえる。

KPIとして利用可能な指標はさまざまだ。接客用アプリケーションを利用した場合の成約率(コンバージョン率)や利用者アンケートを用いた業務改善の評価値、営業で利用するカタログなど紙資料の削減率(ペーパーレスの実現度)などがKPIの候補となる。

企業は、スマートフォン、タブレット端末の導入によって実現したい効果や狙いを具体化した上で、その効果に最も適したKPIを定め、評価試験などを通じて測定、検証することにより、導入を促進させることができるようになるだろう。

■執筆者(敬称略)

藤吉栄二 野村総合研究所イノベーション開発部上級研究員

出所) 野村総合研究所「技術創発」(2011年7月)からの転載