悩ましい「内部不正」、“うっかり”が理由の6割のワケ

ブロードバンド

セキュリティ

-

コスパ最強の“手のひらサイズ”ミニPC「GT13 Pro 2025 Edition」「A5 2025 Edition」がGEEKOMから登場!

-

情報漏えいにつながる内部不正を“事前”に検知……エルテスが新サービス

-

鬼龍院翔、後を絶たない芸能人の個人情報流出に 「絶対いけないこと」

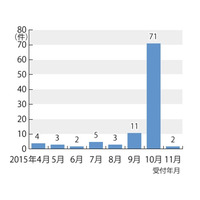

2015年5月:東京商工会議所:標的型メールによりウイルス感染。1万件以上の個人情報が漏えい

2015年6月:全国健康保険協会:サイバー攻撃被害。不審な通信が確認される(漏えいは未確認)

2015年9月:キングレコード:一斉配信で「ももいろクローバーZ」のライブ当選者のメアド934件が流出

2015年11月:三菱東京UFJ銀行:出会い系サイト利用者の電話番号約1万4千件が漏えい

2016年1月:セキュリティ企業:不正アクセスにより情報を盗まれ、犯人からさらに恐喝される

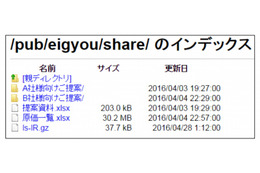

これ以外に、2015年11月には、大阪・堺市の職員が有権者データを不正に持ち出し、68万人分を流出させるという事件も発生した。

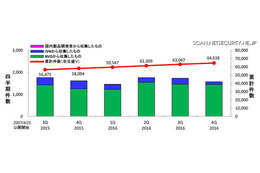

こうした状況に対し、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)は、「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査」を実施、その結果を3日に公開した。

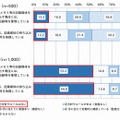

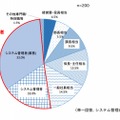

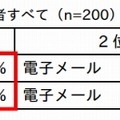

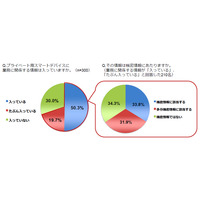

それによると、内部不正経験者があげた理由の6割が「うっかり」だったという。「うっかり違反した」が40.5%、「ルールを知らずに違反した」が17.5%で、あくまで故意ではないという。一方、残る4割は「故意」ということになるが、「業務が忙しく、終わらせるために持ち出す必要があった」16.0%、「処遇や待遇に不満があった」11.0%という内訳で、明確に組織へのダメージなどを狙った悪質なケースは約1割だった。

対策状況をみると、従業員規模が300名未満の企業の過半数が、「方針やルールはない」と回答している。こうした状況認識の甘さが、「うっかり」6割の理由になっているといえる。しかしその結果が、重大なインシデントにつながる可能性もあるため、組織の管理者がルールや規則を明確にし、内部に対して教育を行い、徹底させることが重要と考えられる。

関連ニュース

-

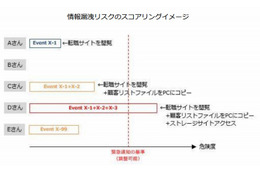

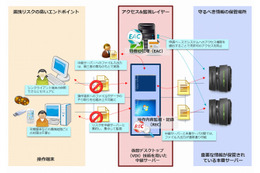

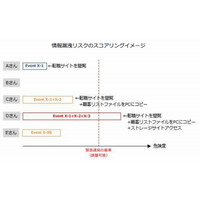

情報漏えいにつながる内部不正を“事前”に検知……エルテスが新サービス

情報漏えいにつながる内部不正を“事前”に検知……エルテスが新サービス

-

鬼龍院翔、後を絶たない芸能人の個人情報流出に 「絶対いけないこと」

鬼龍院翔、後を絶たない芸能人の個人情報流出に 「絶対いけないこと」

-

セキュリティ会社が情報漏えいし、恐喝被害に

セキュリティ会社が情報漏えいし、恐喝被害に

-

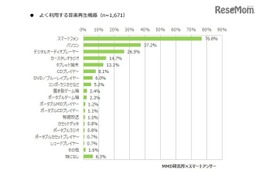

スマートデバイスを飲食店に置き忘れ、忘年会シーズンがほぼ半数

スマートデバイスを飲食店に置き忘れ、忘年会シーズンがほぼ半数

-

シネマイクスピアリ、不正アクセス被害で2,432名の個人情報漏えい

シネマイクスピアリ、不正アクセス被害で2,432名の個人情報漏えい

-

三菱東京UFJ銀行、出会い系サイト利用者の電話番号約1万4千件を漏えいか

三菱東京UFJ銀行、出会い系サイト利用者の電話番号約1万4千件を漏えいか

-

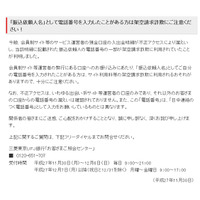

マイナンバー「漏えいしている」「連絡が必要」など、便乗詐欺が多様化

マイナンバー「漏えいしている」「連絡が必要」など、便乗詐欺が多様化

-

マイナンバーや個人情報の高速検出&漏えい防止ソフト……JIRANSOFT

マイナンバーや個人情報の高速検出&漏えい防止ソフト……JIRANSOFT

-

モジュラージャックを塞いで漏えい防止、サンワサプライから新製品登場

モジュラージャックを塞いで漏えい防止、サンワサプライから新製品登場

-

多重的な対策で重要情報を守る「標的型攻撃対策ソリューション」……アシスト

多重的な対策で重要情報を守る「標的型攻撃対策ソリューション」……アシスト