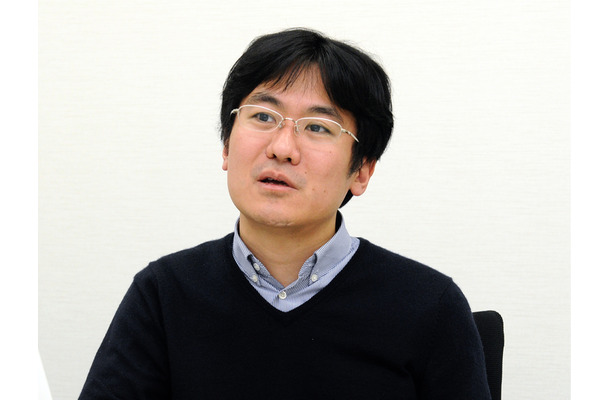

【インタビュー】セキュリティを担保できるクラウド利用のために……HDE小椋社長

エンタープライズ

セキュリティ

-

【デスクツアー】真似したい自宅デスク環境一挙公開!

-

【インタビュー】顧客満足を第一に多彩な機能を提供 クオリティソフト久保COO

-

「中小企業セキュリティアワード2014」法人向けセキュリティ顧客満足度調査

箕浦 --- では、デバイスセキュリティについて考えてみましょう。MDMなど、業務利用のスマートフォンに対するソリューションがありますが、これらはどちらかというと、スマートフォンを仕事で使うのは危険だからこれとこの機能は制限しよう、という発想で作られたものが多いと思います。HDE Oneは、セキュアブラウザを使って会社のリソースやクラウドメールにアクセスする方法でセキュリティを確保します。

メールや会社のサーバーへはセキュアブラウザ経由のアクセスしか許可しないので、個人端末にアプリ制限をしたりプロファイルの設定を強制したりする必要がありません。そのため、会社支給の端末を用意しないで済むかもしれませんし、紛失や盗難対策の「ワイプ」機能も不要です。リモートワイプは、MDMでは定番の機能のひとつですが、ある調査ではワイプの実行指令に対して、実際にデータ消去が行われるのは1/3程度だそうです。そもそも、通常端末をなくしたと思ってもすぐにワイプを実行する人は少ないでしょう。まず心当たりを探すでしょうし、仮に本当に盗難だった場合、その間にデータのハッキングやコピーなどされてしまう確率が高まります。このように「HDE One」では常にクラウドの利便性とセキュリティの両立を目指しています。

--- サポート体制や運用支援についてはどうでしょうか。

槙 --- サポート要員はすべてセキュリティに精通したプロフェッショナルを配置しています。対象が企業であるため、大規模なコールセンター的な対応というより、エンジニアに直接質問したり相談できるような体制を整えています。そのため「HDEに連絡すると何でも教えてくれる」いう声もいただいています。

これは開発部隊とも関係するのですが、HDEのソリューションは機能を追加していくというより、本当に必要とされている機能に集約させていくポリシーで開発しています。いわば、機能の足し算ではなく引き算によるチューニングです。カタログやスペック表で機能の丸の数が多いと便利そうだと思えますが、個々のユーザーにとって使う機能は限られています。使わない機能で悩むより、必要な機能がすぐにわかる方が使いやすいでしょう。

このようなサポートや運用部隊からのフィードバックで、最適化されたクラウドセキュリティのソリューションをブラッシュアップしています。そこで足りない機能やコンポーネントがあれば新しく開発していきます。

--- 最後に、今後のクラウドセキュリティの変化やHDEの考える未来についてお話しいただけますか。

小椋 --- 個人的にはクラウドはすでにキャズムを越えていると思っています。いま会社において、今の時代に「ネットは危険だから業務では使うな」という上司がいたらおかしいと思いますよね。スマートフォンを使うなという上司は、少し前は珍しくなかったかもしれませんが、これからはそんなことをいう会社はごく少数になっていくでしょう。このようにクラウド化が進むことで、セキュリティに対するバランスというか基準を置く位置が変わってくると思います。

私はセキュリティによって企業や個人の活動が過渡に制限されてはいけないと思っています。どうやってITを使っていくのか、業務の効率を上げるのか、という視点でセキュリティを考えていくべきだと思います。これは我々ベンダにとっての宿題でもあるのですが、企業にとって現実解となるポイント、ソリューションを考えていきたいです。

セキュリティを担保できることでクラウドの活用がさらに進めば、ライフスタイルも変化します。リモートオフィスやビデオチャットを利用した会議など、いまでもその変化は現れています。将来的にはクラウドセキュリティが、たとえば育休や少子化の問題、女性の社会活動の問題、労働力不足やミスマッチなど、社会問題の解決を後押しできればと考えています。

--- ありがとうございました。

関連リンク

関連ニュース

-

【インタビュー】顧客満足を第一に多彩な機能を提供 クオリティソフト久保COO

【インタビュー】顧客満足を第一に多彩な機能を提供 クオリティソフト久保COO

-

「中小企業セキュリティアワード2014」法人向けセキュリティ顧客満足度調査

「中小企業セキュリティアワード2014」法人向けセキュリティ顧客満足度調査

-

NTTPC、法人向け無線接続ソリューション『Master'sONE 無線LANサービス』提供開始

NTTPC、法人向け無線接続ソリューション『Master'sONE 無線LANサービス』提供開始

-

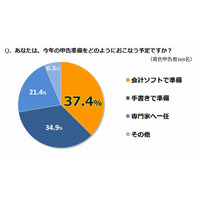

青色申告者の約4割、今年は「会計ソフト」を利用予定

青色申告者の約4割、今年は「会計ソフト」を利用予定

-

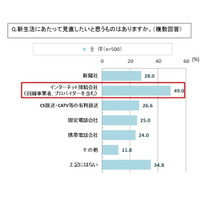

速度制限の認知は7割、「WiMAX」が人気……新生活のネット環境に関する意識調査

速度制限の認知は7割、「WiMAX」が人気……新生活のネット環境に関する意識調査

-

九州7県、最速はドコモ……大学・高校、空港、商業施設など164ヵ所で調査

九州7県、最速はドコモ……大学・高校、空港、商業施設など164ヵ所で調査

-

“満開”だけじゃない桜の魅力……生長を観察する「さくらプロジェクト2014」

“満開”だけじゃない桜の魅力……生長を観察する「さくらプロジェクト2014」

-

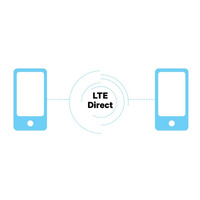

【MWC 2014 Vol.48】LTE端末同士を直接つなげる「LTE Direct」、クアルコムと独テレコムが実験

【MWC 2014 Vol.48】LTE端末同士を直接つなげる「LTE Direct」、クアルコムと独テレコムが実験