理化学研と3大学、ブラックホールに落ち込む「最後の1/100秒」を観測

ブロードバンド

その他

-

コスパ最強の“手のひらサイズ”ミニPC「GT13 Pro 2025 Edition」「A5 2025 Edition」がGEEKOMから登場!

-

ジェフ・ミルズ×毛利衛氏コラボ、新作アルバムと「宇宙新聞」を制作

-

星の王子さまに会いにいきませんか

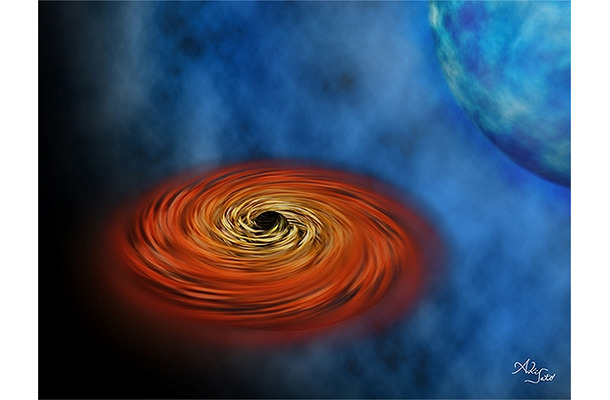

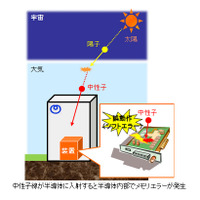

ブラックホールは恒星とペアになって、お互いの周りをくっつかずにぐるぐる回り続ける“ブラックホール連星”と呼ばれる状態になることがある。ブラックホール連星の周囲は恒星からのガスが取り巻いており、それらはやがてブラックホールに吸い込まれていき、ブラックホールに落ち込む時高温になりX線を放出するとされる。このX線をうまくキャッチすることにより、より確かな観測証拠(ブラックホール実在の証拠)を得ることが期待されていた。

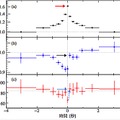

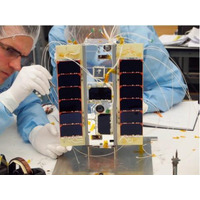

今回、研究グループは、ブラックホール連星「はくちょう座X-1」を、X線観測衛星「すざく」により観測。初めてブラックホールにガスが落ち込むときのガスの温度変化を測定することに成功した。その結果、ブラックホールにガスが落ち込む最後の100分の1秒という瞬間に、ガスが10億度以上まで急激に加熱されることを発見した。中性子星など「表面がある天体」の場合、ガス温度が急激に10億度にまで加熱されることはないため、中心に「表面のない天体」、すなわちブラックホールが存在することを意味するという。

2015年には、「すざく」衛星の性能をはるかに上回る次期X線観測衛星「ASTRO-H」が打ち上げられる予定となっている。また、理研玉川高エネルギー宇宙物理研究室は、世界初の偏光衛星「GEMS」(2014年以降に予定)に核となるデバイスを提供し、GEMS衛星の実現に取り組んでいる。今後、共同研究グループは、「ASTRO-H」「GEMS」の開発/研究に取り組み、ブラックホールの徹底解明を目指す計画だ。なお本成果は、米国の科学雑誌『The Astrophysical Journal Letters』オンライン版(4月8日付け:日本時間4月9日)に掲載される。