リバモア博士、講演の様子より

アイディール・リーダーズ株式会社(東京都千代田区、代表取締役CEO 永井 恒男)は、CQ(文化の知能指数)分野の世界的第一人者であるDavid A. Livermore(デイビッド・A・リバモア)博士の来日記念講演会を、2025年7月24日(木)16:30~18:00 東京国際文化会館にて開催しました。ハーバード・ビジネス・スクール、Google、BMW、国連、米国防総省など、100を超える国と組織にて文化戦略に関する支援を行ってきたCQ(文化の知能指数)の世界的第一人者であるリバモア博士を招き、組織文化を経営戦略とリンクさせる実践方法を伝えました。 会場には100名を超える経営者・役員、管理職に就く方々が来場し、講演後は参加者からの質疑応答も活発に行われました。

■現代の組織文化で求められるCQ(文化の知能指数)の重要性の紹介

講演会では、CQの第一人者であるリバモア博士により、組織文化、CQ(文化の知能指数)、そして多様性推進の重要性について語られました。

ーCQは「誰とでも、どこでも効果的に働く能力」と定義

リバモア博士はCQを「誰とでも、どこでも効果的に働く能力」と定義し、現代のグローバル化したビジネス環境で特に重要視されていると強調しました。

サプライチェーンや経済活動がグローバルに連動する現代においては、CQが低いとビジネスチャンスの損失や信頼性の低下につながるリスクがある一方で、CQが高いと業務遂行能力、生産性、イノベーション、収益性、コスト削減などに良い影響を与えることが示されました。

ー 組織アセスメントの3つの基準から、CQ推進へ

リバモア博士は、組織アセスメントの3つの基準<1. パーパスとカルチャーの連動> <2. 水平的・垂直的ダイバーシティの理解と両立> <3. 心理的安全性と知的誠実性の両立>にふれたうえで、日本の企業が「知的誠実さよりも心理的安全性の方に傾倒する傾向がある」と指摘し、これが「意見の不一致を表明しないこと」につながる可能性があると述べました。一方で、米国では知的誠実さが重視される傾向があり、一方だけでは集団思考に陥ったり、不安を感じさせたりするリスクがあると警鐘を鳴らしました。

組織文化において最も重要なのは組織のパーパスであり、リーダーはビジョンとミッションを明確に示すため、組織内でCQを語ることが求められること、そして、CQは行動を適応させることであり、個人や組織の本質を変えるものではないため、「自分自身や組織のコアを失うのでは」という懸念は払拭できると説明されました。学習・開発、コーチングなどを通じてCQを育成すること、また日常生活やビジネスにおいて文化がどのように影響しているかを意識し、文化への好奇心を持つことの重要性が強調されました。

リバモア博士、講演の様子より

講演の最後にリバモア博士は「今日皆さんと過ごした素晴らしい時間から私がお伝えしたいのは、文化をビジネスや人生の重要な要素として考えていただきたいということです。文化について考えることは、人生をより興味深くし、私たちの好奇心を刺激します。私たちにとって大切なテーマについて交流する素晴らしい機会をいただき、本当にありがとうございました。」とCQの真の価値を伝え、会を締めくくりました。

■来場者の多くは組織文化に課題感のあるビジネスリーダーが中心

本講演会には、組織文化に課題を感じている経営者・役員やマネージャー層以外にも企業のカルチャー変革を推進する人事担当者、そして“違い”を活かしたリーダーシップに関心を持つ100名以上の方々にご参加いただきました。CQ(文化の知能指数)の知識を自社の課題や、実行中の組織変革などに照らし合わせ、状況にあわせ実践に落としていく手法を模索する声、M&A後の企業文化統合や、グループ一体感の醸成、多国籍メンバーのマネジメントなど、具体的なビジネス課題への応用を期待する声が多数上がりました。

※いただいたお声の一部を紹介します。

「『違いを強みに変えること』に希望を持てた。自分自身が『出る杭』として悩んだ過去があるからこそ、CQを意識して育てていきたい」。

「CQは、自己のコアを失うことなく状況に応じて行動を適応させる力であり、多様性を尊重するだけでなく、戦略的に活かす知性が必要だと印象に残った」

「海外展開で繰り返し壁にぶつかっている日本企業の多くが、『カルチュラル・インテリジェンス(CQ/文化的知性)』を戦略的に不可欠な要素として認識し始めていることを実感した」

「新卒採用と中途採用の比率が高い組織で、しっかりとした組織文化構築にCQを活かしたい」

「上司の傾聴力や部下の勇気など、日本人同士のコミュニケーションにおいてもCQが有効であると学びを深めたい」

「中期経営計画の浸透や社内広報において、CQの4要素、特に『相手の立場に立って捉える姿勢(Drive)』と『相手に応じて伝え方を工夫する(Strategy)』が非常に有効だと感じた」

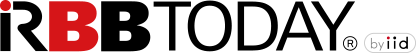

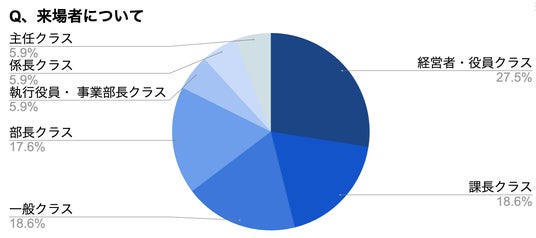

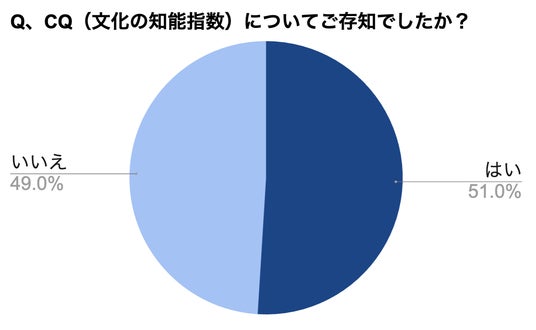

<来場者アンケートについて>

(調査期間:2025年7月24日~30日、調査方法:WEB調査、回答者数51)

==========================================

・来場者は「経営者・役員クラス」が全体の3割と最も多く、経営層に関心が高いことが伺えました。

・参加より前にCQ(文化の知能指数)を知っていた方は全体の半数でした

・参加の目的については、「CQについて学びたい」「組織文化への課題」が半数を占めており組織課題を解決するための方策を検討している方が多くいることが伺えました

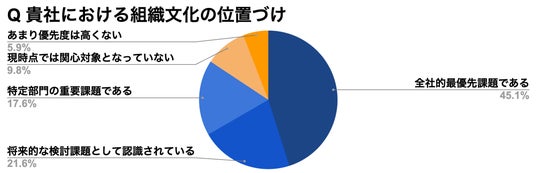

・自社における組織文化の位置付けに関しては、「全社的最優先課題である」と回答した割合が45.10%と高く、「将来的な検討課題として認識さている」「特定部門の重要課題である」と合わせると全体の84.32%に上りました。

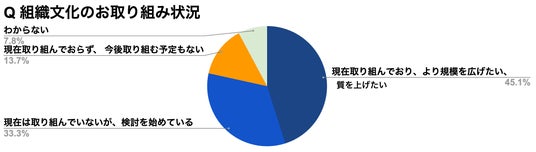

・組織文化への取り組み状況に関しては「現在取り組んでおり、より規模を広げたい、質を上げたい」と回答した人の割合が45.10%と最も高くなりました。組織文化を経営の重要な資源と捉えている方が多いことがわかりました。

==========================================

【CQトレーニングに関するお問い合わせ】

アイディール・リーダーズでは、CQへの理解を深めながら組織文化を醸成することを目的とした組織のリーダー層対象のCQトレーニングや、パーパスの実現に向けた組織文化を戦略的に変えていくためのコンサルティングを提供しています。

(お問い合わせフォーム https://ideal-leaders.co.jp/contact/)

【アイディール・リーダーズ 関連書籍】

『強い組織は違いを楽しむ CQが切り拓く組織文化』著者:宮森 千嘉子/監修:ディヴィッド・リヴァモア、2025年4月26日発行

不確実性の時代において、組織の成長や競争優位性を確立するためには、組織文化を意図的に醸成し文化を戦略の“良きパートナー”とすることが必要不可欠です。本書では、組織文化を戦略の推進力として捉え、強い組織を築くために必要になるのはパーパスだけでなく、個人の価値観と一人ひとりの違いを活かすことだと提唱します。そのために必要なのが、リーダーの CQ(文化の知能指数)です。カルチャーの専門家として多くの組織文化変革を実現した宮森千嘉子の体験や、組織文化変革を実現した企業のインタビューを基に、数々の事例と共に明日から使える実践的アプローチを紹介します。

『経営戦略としての異文化適応力 ホフステードの6次元モデル実践的活用法』著者 宮森千嘉子・宮林隆吉、2019年3月20日初版発行

国民文化・組織文化研究の世界的権威が生み出したフレームワークによる多様性マネジメントの実践書。組織心理学・人類学の教授で、「文化と経営の父」と呼ばれるヘールト・ホフステード博士が考案した「6次元モデル」は異文化間だけでなく、多様な国籍や性格の人材間コミュニケーションの問題を解決するフレームワークです。本書では、職場でコミュニケーション問題を抱えている経営者・管理職の方を対象に、「ホフステードの6次元モデル」を用いながら、その対応策を紹介します。

【会社概要】

会社名:Ideal leaders(アイディール・リーダーズ株式会社)

代表取締役:永井恒男

所在地:東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング6F

設立:2015年4月

URL:https://ideal-leaders.co.jp/

事業内容:エグゼクティブコーチング、経営コンサルティング(パーパス・マネジメント・コンサルティング、組織文化変革コンサルティング、ウェルビーイング経営支援):組織のパーパス・ビジョン構築、展開/経営・事業チームの合意形成支援/組織文化の変革支援/中長期経営計画・戦略策定、実行支援/次世代リーダー育成/リーダーシップ開発、人材育成/CHO(Chief Happiness Officer)プログラム/1on1プログラム等

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ