●インターネット広告の信頼度を向上させる上で重要な要素は、「広告のメッセージが誠実であること」。

●詐欺広告が表示された経験がある人は36.4%だが、詐欺広告の認知度は「詳しく知っている」「ある程度知っている」を合わせて50%未満に留まる。

一般社団法人日本インタラクティブ広告協会(所在地:東京都中央区、理事長:綿引義昌、以下「JIAA」)は、2025年2月に「2025年インターネット広告に関するユーザー意識調査(定量)」(以下「本調査」)を実施し、その結果からポイントをまとめました。

JIAAは2019年から「インターネット広告に関するユーザー意識調査」を継続して実施しており、業界団体としての取り組みがユーザーの理解や体験の向上に資するよう、調査結果に基づき活動を行っています。

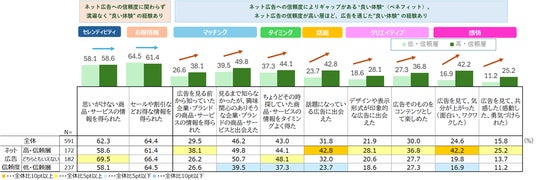

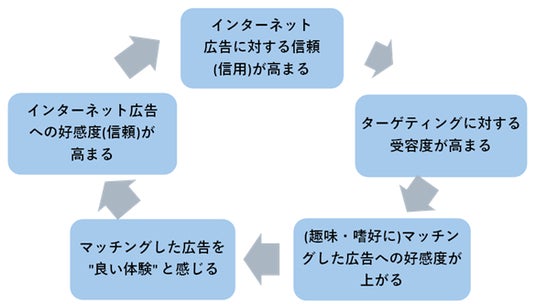

前回2024年の調査では、「広告を通じた良い体験(ベネフィット)」について様々な角度から考察し、『インターネット広告への信頼度が高い層では、低い層と比べてより多くの場面で広告を通じた良い体験があったと意識されている』ことが確認されました。これにより、インターネット広告をよりポジティブに感じてもらうためには、広告への信頼度が重要であることが改めて浮き彫りとなりました。(【参考】2024年調査の結果からの抜粋を参照)

今回の2025年調査では、この視点を起点として、「インターネット広告への信頼」について要素分解し、多方面からの解釈を試みています。さらに、社会問題化している「詐欺広告の対応や理解度」、急速に発展する「生成AIを活用した広告の受容性」といった注目のテーマも取り上げました。

本調査で得られた主なファインディングスは次のとおりです。

1.インターネット広告への信頼について

- インターネット広告が信頼できるとの回答は21.6% に留まるが、若年層では高年齢より信頼度が高い傾向。男女別では同じ水準。- 不適切な広告の掲載はメディアの信頼を損ない(54.4%)、また不適切なメディアへの広告掲載はブランドの信頼を低下させる(39.3%)。この傾向は2021年から強まっている。

- インターネット広告が信頼できるかを判断する要素については、「広告企業の評判」や「製品サービスの認知」の他、「メッセージが誠実であるか」を挙げる人が多かった。

2.詐欺広告への対応や理解度について

- インターネット利用者の3人に1人が「詐欺広告が表示された経験がある」と回答。一方、45.7%の利用者は「表示されたかわからない」と回答している。- 詐欺広告の認知、理解度について、「ある程度知っているが識別の自信なし」(約40%)、「具体的内容は不明」(約27%)となり、認知はしているものの7割近くが十分認知・理解できていない。

- 詐欺広告を目にした経験がある人の中で、実際に詐欺広告の通報経験があるのは約2割に留まっている。

3.生成AIを活用した広告への意識について

- 生成AIを活用した広告について、「抵抗感がない」(22%)に対して、「抵抗感がある」(約 37%)が上回る。- 若年層(15~34歳層)は抵抗感が少ない傾向にあり、デジタル技術に慣れ親しんでいることも影響していることが伺える。

- 生成AIで作成されたことを明記した場合、「明記されることで安心感が増す」という人が33.8%で、透明性の確保が受容度向上につながる可能性が示された。

【調査概要】

調査主体 :JIAA ユーザーコミュニケーション委員会

調査エリア:全国

調査対象者:15~69歳 男女個人

対象者条件:PC、タブレット、スマートフォンでインターネットを「週1回以上」利用者

調査方法 :Web調査

サンプル数:有効回収 3,840サンプル

割付 :住民基本台帳の構成比をもとにウェイトバック集計を実施

レポートに記載する回答者数はWB前、割合はWB後のスコアを掲載

調査期間 :2025年2月18日(火)~21日(金)

【調査結果のまとめ】

1. インターネット広告への信頼について

(1)インターネット広告への信頼度(全体傾向)

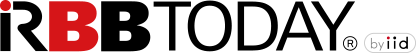

「インターネット広告が信頼できる」との回答は全体の 21.6% に留まった。2021年時点と比べると信頼度は低下傾向にある。年代別でみると若年層では高年齢層に比べて信頼度は高く、男女別は同水準となった。(図表1)

<図表1> インターネット広告への信頼度

設問文:インターネット上の広告の「広告主」や「商品・サービス」はどのくらい信頼できますか。

(2)広告への信頼度(インターネットと他メディアの比較)

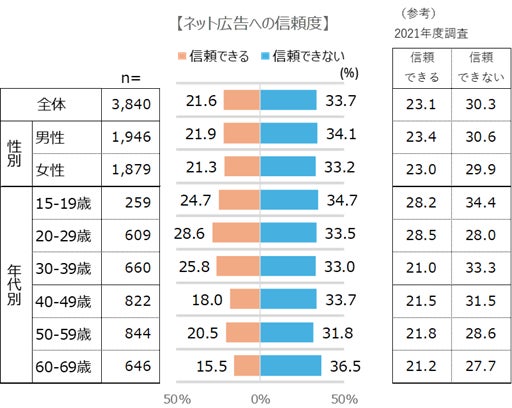

メディア別に広告への信頼度を比較すると、インターネット広告への信頼度は他の媒体と比べて低い状態となっている。<図表2>

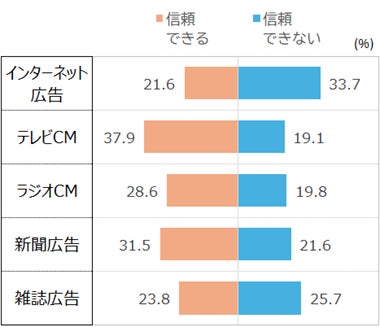

1年前と比べた変化でも 「信頼できなくなった」 とする人の割合が他のメディアと比べて多い結果となった。<図表3>

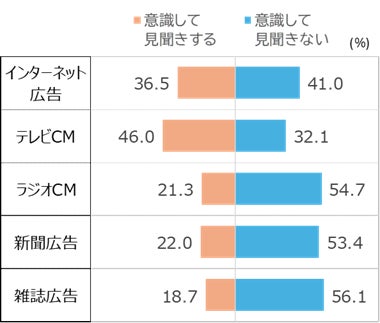

一方、広告を見聞きする際の意識では、「意識して見聞きする」との回答が 36.5% となり、テレビCMに次いで高い数値を示した。<図表4>

<図表2> 広告への信頼度(メディア別)

設問文:各メディアに掲載されている広告の「広告主」や「商品・サービス」はどのくらい信頼できますか。

*各メディアに掲載される広告の信頼度を9段階で質問。信頼できる:1~4、信頼できない:6~9

<図表3> 1年前と比較した信頼度変化(メディア別)

設問文:各メディアに掲載されている広告の「広告主」や「商品・サービス」に対する信頼度は、1年前に比べて変化しましたか。

*1年前と比較した信頼度の変化を9段階で質問。信頼できるようになった:1~4、信頼できなくなった:6~9

<図表4> 広告を見聞きする際の意識(メディア別)

設問文:各メディアに掲載されている「広告」をどのように見聞きされていますか。

*広告を見聞きする際の意識を 5段階で質問。意識して見聞きする:1~2、意識して見聞きしない:4~5

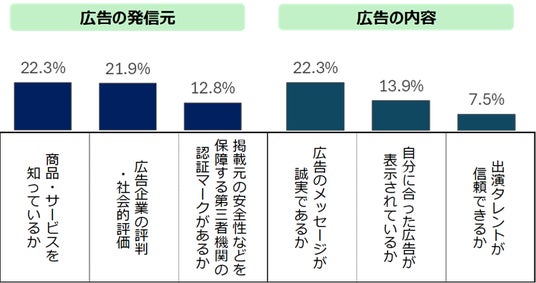

(3)広告への信頼を判断する要素

インターネット広告の信頼性を判断する要素として、「商品・サービスの認知」(22.3%)、「広告企業の評判・社会的評価」(21.9%)、「広告のメッセージが誠実であるか」(22.3%)といった要素をあげる回答者が多く、広告発信元や広告内容など様々な要素が組み合わさって広告への信頼が形成されていることがわかる。<図表5>

<図表5> インターネット広告が信頼できるかを判断する要素

設問文:インターネット上に掲載される広告について、何を元に信頼できるかどうかを判断しますか。

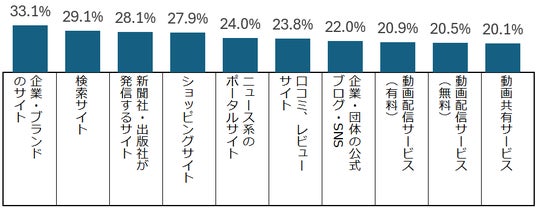

(4)掲載メディア別の広告への信頼度

広告が掲載されるサイトやアプリによる広告への信頼度の違いをみると、「企業・ブランドのサイト」(33.1%)、「検索サイト」(29.1%)、「新聞社・出版社が発信するサイト」(28.1%) といった情報源が明確な大手サイトが上位を占めた。

<図表6> インターネット広告が信頼できるかを判断する要素

設問文:次にあげるサイト/アプリに掲載される広告はどの程度信頼できますか。

*各メディアに掲載される広告への信頼度について「信頼できる~信頼できない」を9段階で質問し、信頼できる(1~4:Top4)とした人の割合を算出

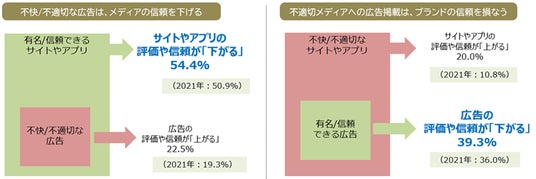

(5)掲載メディアと広告の相互影響について

信頼性の高いサイトやアプリであっても、不快・不適切な広告が掲載されると、半数以上(54.4%)が「サイトやアプリの評価や信頼が下がる」と回答した。これは2021年調査(50.9%)から3.5ポイント増加しており、サイト・アプリ運営者にとって、不適切な広告の排除は信頼性維持においてより重要性を増している。<図表7 左側>

一方、有名・信頼できる広告であっても、「不快・不適切なサイト・アプリ」に掲載されると、4割弱(39.3%)が「広告への評価や信頼が下がる」と回答。これも2021年調査(36.0%)から 3.3ポイント増加しており、広告主はブランド価値を守るため、広告掲載先の選定により慎重になる必要がある。<図表7 右側>

<図表7>メディアと広告の品質と評価の相互影響

設問文:「インターネットサイトやアプリ」と、掲載されている「広告」が以下のような状況だった場合、あなたの考えに近いものをそれぞれお知らせください。

2. 詐欺広告への対応や理解度について

(1)詐欺広告が表示された経験

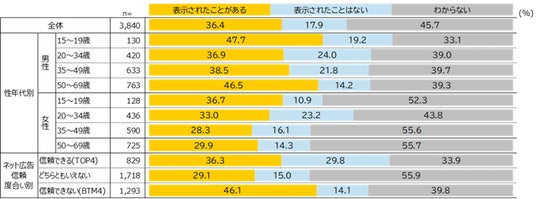

詐欺広告が表示された経験があると回答したのは3人に1人(36.4%)となったが、表示されたか「わからない」とする層が45.7% とこれを上回っているのが実情。

性年代別に遭遇経験をみると、特に男性の若年層(15-19歳:47.7%)と高年齢層(50-69歳:46.5%)で高い。また、広告非信頼層では46.1% で表示経験があり、詐欺広告の表示経験がインターネット広告への信頼を損ねている可能性もあり、継続的な対処が求められる。<図表8>

<図表8> 詐欺広告の表示経験

設問文:これまでインターネット上で詐欺広告と思われるものは表示されたことがありますか。

*ネット広告信頼度合い別…インターネット広告への信頼度について9段階で質問した結果より回答者を分類。

信頼できる(TOP4):1~4 / 5:どちらともいえない / 信頼できない(BTM4):6~9

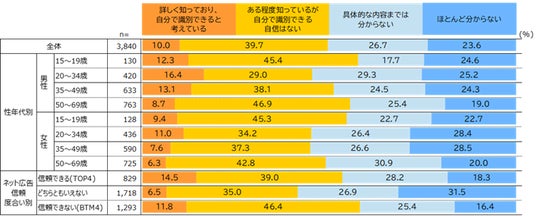

(2)詐欺広告についての認知・理解度

詐欺広告を「詳しく知り、識別できる」 とするユーザーは約1割に留まる。「ある程度知っているが識別自信なし」(39.7%)、「具体的内容は不明」(26.7%)と、詐欺広告の存在を認知しているものの対処に不安を抱える層が多い。また10代は認知度が高い一方、識別する自信は低い状態。<図表9>

<図表9> 詐欺広告の認知・理解度

設問文:インターネットを悪用した詐欺広告についてご自身のお考えに近いものをお知らせください

*ネット広告信頼度合い別…インターネット広告への信頼度について 9段階で質問した結果より回答者を分類。

信頼できる(TOP4):1~4 / 5:どちらともいえない / 信頼できない(BTM4):6~9

(3)詐欺広告についての通報経験

詐欺広告表示経験者のうち、通報制度を「知らない」(40.9%)、「知っているが通報経験なし」(39.8%)が約8割を占めており、詐欺広告に遭遇しても、大多数のユーザーが通報に至っていないのが実態。

この背景として、通報制度自体や機能の理解度が低いことや、通報の動機が弱いことがうかがえる。<図表10>

<図表10> 詐欺広告についての通報経験

設問文:詐欺広告と思われるものが表示された際、どのような対応や行動をとりましたか。

*ネット広告信頼度合い別…インターネット広告への信頼度について 9段階で質問した結果より回答者を分類。

信頼できる(TOP4):1~4 / 5:どちらともいえない / 信頼できない(BTM4):6~9

3.生成AIを活用した広告への意識について

(1)生成AIを活用した広告の受容度

生成AIを活用した広告への受容度をみると、抵抗感がない層(全く+あまり)は約 22%、抵抗感がある層(少し+かなり)は約37%。性年代別では、若年層(15~34歳層)では抵抗感がないが比較的多く、デジタルネイティブであることや新技術への受容度の高さが表れている。一方、高年齢層(50~69歳層)では抵抗感がある層が多くなる。<図表11>

<図表11> 生成AIを活用した広告の受容度

設問文:生成AIによって生成された画像や動画が使用された広告についてどのように感じていますか。

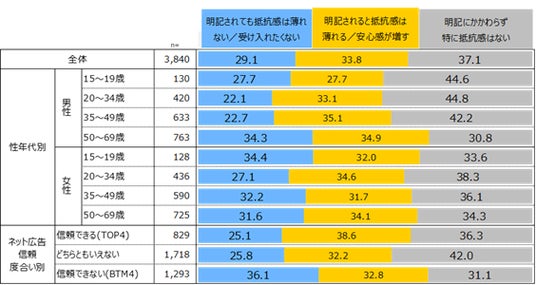

(2)生成AI で作成された広告と明記した場合の意識

生成AIで作成された広告であることの明記は、「明記されても抵抗感は薄れない/受け入れたくない」が29.1%、一方、「明記されると、抵抗感は薄れる/安心感が増す」が33.8%となっており、「抵抗感が薄れる」という意見がやや優勢。<図表12>

<図表12> 生成AIで作成された広告と明記した場合の意識

設問文:生成AIによって作成された広告であることが明記された場合、どのように感じにますか。

【参考】 2024年調査の結果からの抜粋(今回調査の前提)

<図表13> 広告を通じた良い体験で意識したことがあるもの(広告信頼度別) [2024年調査]

<図表14> 広告への信頼度と広告を通じた良い体験との関係性の考察 [2024年調査]

【一般社団法人日本インタラクティブ広告協会(JIAA)について】

一般社団法人日本インタラクティブ広告協会(Japan Interactive Advertising Association:略称JIAA)は、1999年5月にインターネット広告推進協議会として発足したインターネット広告の業界団体です。設立以来、デジタルコンテンツやネットワークコミュニケーションを支える経済的基盤であるインターネット広告の社会的責任を認識しながら、ビジネス活動の環境整備、改善、向上を推進しています。現在、インターネット広告の媒体社、広告会社など316社が集まり、消費者保護の観点に基づいたガイドラインの策定、より円滑なビジネス推進のための標準的ルールの整備や調査研究、業界内外への普及啓発などの活動を行い、インターネット広告の健全な発展と社会的信頼の向上に取り組んでいます。

≫ 詳しい調査結果は、JIAAウェブサイトをご覧ください。

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ