医療情報システム刷新の要諦――帝京大学 澤智博教授

エンタープライズ

その他

◆病院情報システムの「ベンダーの限界=病院の限界」という現状

病院情報システムの導入後によく耳にするのは「診療効率が上がるという話ではなかったか」「研究データはこんなふうに蓄積される予定ではなかった」「経営の改善に活用できればよかったのに」等々の病院側からの不満だ。しかし澤氏は、「システム側は、“コンピュータの立場を考えたことがあるのか”と言いたいのでは?“コンピュータの能力をフルに発揮できる環境ではないのに文句ばかり言われてもしかたない”と思っていたりしないか?」と問いかける。

病院においてITが他の業界に比べて役立っていない原因として澤氏は、現在の医療のIT化が“カルテを電子化すること”に留まっていると指摘する。カルテは結局、人間が処理できるデータ量しかなく、それを処理させても人間を超えることはできない。コンピュータに人間を超える能力を発揮させるには、人間が処理不可能な大規模データが必要であり、そのためには、データからパターンを抽出して自動化することが可能なシステム設計が必要である。

医療情報システムの電子化は、医師の思考・行動過程に沿うものであるべきで、医師は日々、「(目の前の患者を)観察→異常を発見→意思決定・計画立案→(検査や治療等の)アクション→再評価」というサイクルを何度も繰り返している。この中で、何かをする際に他者へ意思を伝達する、すなわち部門との伝票のやり取りを電子化したものが「オーダリング機能」であり、サイクル内の情報をすべて記録したものが「電子カルテ」、そして「意思決定支援機能」(これが最もコンピュータの能力を借りたい部分)、これらをシステム設計する必要がある。

実はこうした医療現場に求められている電子化は、米国の医療情報管理システム協会「HIMSS(Healthcare Information and Management Systems Society)」が定める電子カルテ基準にはきちんと定義されている。ところが日本では、電子カルテ製品に限って言えば、すでにオーダリング機能を主体としてコモディティ化(日用品化)が進んでいるが、病院情報システムとなると、「構築手法は“大手ベンダー城下町”と化している」と澤氏は語る。

大手ベンダーのもと、「電子カルテ」を頂点とし「オーダリング(会計用)」、「医事会計コンピュータ」で構成されるピラミッド。これはよしとして、「部門システム群」の選択肢はほとんどなく、「ハードウェア・ネットワーク」もほとんどすべてが“お任せ”で、病院が真にやりたいことを実現できていない。また澤氏は、「電子カルテが“上位システム”、部門システムが“下位システム”という呼び方はよくない。病院にいたってはピラミッドより下の“最下位”に置かれ、お金を払っているだけの存在になっている」と苦笑する。

病院の運営・経営においては理念を持って自らが行っているし、医療機器の購入においても、たとえば放射線機器を一式そろえる際、「放射線機器をよくしたいんだけど」とあいまいな言葉でメーカーに任せっきりにはしないもの。ところが、病院の中枢神経系である情報システムになると、丸投げしている。澤氏はこういう状況が、「ベンダーの限界=病院の限界」を引き起こしていると指摘する。

◆帝京大学医学部附属病院の統合型病院情報システム「iEHR」

帝京大学医学部附属病院は、2009年5月の新棟移転に伴い、病院システムを刷新。新しい統合型病院情報システム「iEHR」では、「上位システム」「下位システム」の関係を断ち切り、フラットな関係ですべてのシステムを構築すべく、最初にIT化の方針を策定した。その方針は「1. データ・アセット(H/W、M/W、S/W)・運用におけるガバナンスを確立」「2.シンプルな構成かつ最小限のハードウェア(物理体は少なくし機能を多く搭載)で運用コスト削減につながる統合化」「3.データを一元化・可視化」「4.ワークフロー統合」の4つ。今回の講演ではこのうちの2つ、ガバナンスと統合化について、同病院の事例とともに紹介された。

iEHRでは、4つのピースである「EHR」(Electronic Health Record;診療録)、「POE」(Provider Order Entry;オーダリング)、「CDR」(Clinical Data Repository;データベース)、「DSS」(Decision Support System;診療支援)がフラットに連携し、それらを大規模データベースが支えている。

まず電子カルテシステムについては、電子カルテに必要とされる機能が担保されコモディティ化しているパッケージ製品を採用することで投資を抑えた。ネットワークは、物理体を少なくするという方針から、1つの物理配線に音声(IP電話)と院内ネットワーク、インターネットを統合した。

部門システムは、30台以上のサーバを仮想化技術で集約し、サーバを6台+1台(待機用)に削減した。仮想化した部門システムでは、特にバックアップ運用のコスト削減の効果が大きかった。20を超える部門があるためベンダー数が多く、従来はバックアップの方法やタイミング等の管理方法に統一性がなかったが、仮想化を前提に各ベンダーにフレームワークを示すことにより、すべての部門システムの運用を統合管理できるようになった。実際、昨年末にサーバの障害予兆が検知された際、待機サーバへ移行しておいたおかげで、3日後に当該サーバがダウンした際も問題なく業務を継続できたと言う。

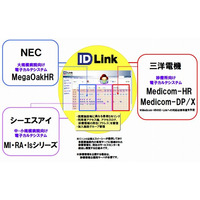

また、物理サーバ単位ではなくサービス単位で機能を構築する「SOA」の考え方を採用。患者基本情報を1つひとつソケット通信しバラバラの仕様でつなぐのではなく、標準インタフェースを備えたサービスとして公開し、複数のアプリケーション(部門システム)で共有・再利用できるようにした。部門システムのような差別化領域は、独自開発して積極投資し、オーダリング機能などの業界共通領域はパッケージ製品を導入して投資を抑えることが、投資対効果を最大化するIT施策となるが、このとき発生する多様な接続を最小限にする役割をSOA基盤が担っている。さらに、分散していたデータを大規模データベースに一元化し、それをポータル経由でアクセスできる病院情報連携基盤を構築した。

iEHRの全体像としては、電子カルテシステムに富士通のパッケージ製品を採用し、そこからの全トランザクションをいったん病院情報連携基盤内のOracle Databaseで受ける。また、各部門システムはVMwareの仮想化技術で統合し、そこからのカルテ情報もまたOracle Databaseで受ける。現在このデータベースは、1日に200万件以上の診療情報を扱い、30TBの医療情報、120TBの画像データを一元管理する、日本最大規模の医療情報リポジトリとなっている。

帝京大学医学部附属病院では、この大規模データベースを病院経営に生かすべく、新たな原価計算に取り組んでいる。以前は収益のみ科別で月次計算していたが、旧病院の面積割は新病院では適用できない。そこで計算方法の見直しを機に、患者の活動ごとの原価計算にまで発展させるというものだ。従来の科別のみから、リソースおよび活動でもブレイクダウンできるようにし、それぞれについて収益・支出・臨床データを解析、リアルタイムで原価を可視化する。ただし、電子カルテのデータはトランザクションのため、コンピュータが利用可能な形式に変換する必要があり、それをどこまで自動化できるか現在の課題という。正式稼動は、2011年4月を予定している。

◆持続可能なヘルスケアシステムを目指して

カンファレンスの終盤では、「ヘルシーコミュニティ」に向けた取り組みが紹介された。

これまでの医療は、「Reactive(反応的・対症的)」「Disease Oriented(疾病中心)」「Sporadic(断片的)」であったが、現在の医療リソースではまかないきれない。これからは、市民が患者になる前から参加する「Proactive(先行的・予見的)」「Lifestyle Oriented(生活スタイル中心)」「Continual(連続性・継続的)」な医療が求められてくる。

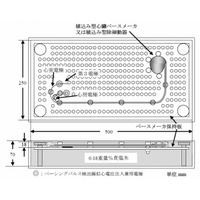

この新しい医療の実現に向けて期待されているのが、非営利団体「Continua Health Alliances」の取組みである。たとえば「慢性疾患管理」は、前述の医師の診療サイクルにおいて、患者自身またはコンピュータが体調の“トレンドを検知”し、それをもとに患者が“生活スタイルを修正”、“健康増進”を図り、そのデータを一般にも“提供”していくという「予防的健康管理」が期待される。また、病院現場の「ラストワンマイルソリューション」の取り組みとしても、患者の測定頻度が高く看護師の負担も高い血圧計・体温計・体重計に通信機能を持たせて、システムに取り込めるような相互接続規格を同団体で策定している。帝京大学医学部附属病院では、その規格に準拠した血圧計で測定したデータをiEHRに自動的に取り込むという実証実験を、現在行っている。

2000年代は、大規模ゲノム関連データにより、“疾病”を軸とした解析が可能になった10年間であった。そして2010年代は、遺伝子や環境、ライフスタイルといった、ICT化の副産物としての“大規模臨床データ”の解析が、業界の景気策という側面からも、進むと見られている。すでに米国では、臨床データを多施設でデータベース連携するということが始まっている。

「言い方は非常に悪いが」と断りを入れた澤氏は、「これまでの日本の研究は、少人数の医局(=家内)による言わば家内制手工業の状態だったが、これからは(昭和の教授の)趣味からR&Dのレベルへシフトしていかなければならない。しかし、光ファイバや官製一元管理等、IT公共事業になるのはお断りかも。この話はこの辺で止めておきます」と締めくくった。