右から、株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道 保全事業部 保全管理部 保全企画課 技師 佐藤 未来琉、保全事業部 保全管理部 保全企画課 課長代理 南 恭兵、保全事業部 保全管理部 保全企画課 技師 米谷 天、株式会社Liberaware 執行役員 伊藤 弘毅、前 駿平

■導入背景

NEXCO東日本が所管する高速道路の橋梁は、法令で5年に1回以上、点検を実施することが義務付けられています。北海道内の高速道路には、800弱の橋梁数があり、こうした橋の保守点検を担っているのがネクスコ・エンジニアリング北海道です。

一般的に橋梁の点検は、橋の上に橋梁点検車を停車させ、そこから長いアームを橋桁の裏まで伸ばし、その先端のバケットに点検者が乗って、橋桁や橋脚を目視や打診、触診するなどして点検を行います。点検作業中は道路上に橋梁点検車を停車させるため、車線規制や通行止めが必要となります。

特に北海道エリアの高速道路は、対面通行となる片側1車線の区間が多く、こうした区間では点検をはじめさまざまな工事を行うには、車線規制での対応は難しく、夜間に通行止めを行いその中で作業を行います。通行止めを実施する時間は、利用者の交通に対する影響を抑えるために、概ね22:00~翌5:00と限られており、その時間内に点検も済ませなければなりません。そのため、「橋の点検のときには橋梁点検車を5台、6台と出して、総動員で行う」(南氏)ことになるそうです。

しかし、将来的に少子高齢化に伴って、点検作業に従事する人が少なくなる中で、一度に多くの人が携わる大規模な点検作業を行うことは難しくなってきます。そこでネクスコ・エンジニアリング北海道では、点検を支援する新技術を積極的に導入しており、そのひとつがドローンを使った橋の点検です。

高速道路の保全点検を担うネクスコ・エンジニアリング北海道の保全企画課では、2023年頃からドローンを試験的に導入。当初は一般的な小型ドローンを使い始めましたが、実際に点検用途で飛行させてみると、小型ドローンが入れない場所があり、そこには人が入って点検を行っていました。「中空床版橋という橋があり、その端部を支える支承部(橋桁を支える台座)はわずか20cmの隙間しかないところもある。そこに人が潜り込んで支承を点検するが、ヘルメットも挟まってしまうような狭さで、作業員の身体的な負担が大きかった」(南氏)といいます。また、橋のほかの部分の点検で小型ドローンを使ったとしても、こうした小型ドローンが入れない箇所を人が点検していては、結局橋梁点検車を使うことになり、橋の上にある道路の規制は行わなくてはなりません。

「ドローン以外にも高解像度カメラを使う方法もあるが、将来を見据えて点検支援技術だけで1径間をすべてドローンで完了させたい。そうすれば橋梁点検車を使わず、本線の規制も減らすことができる。そのためには当初導入した小型ドローンだけでは足りない」(南氏)といい、保全企画課ではさまざまなドローンの検討を始めました。

■成果

〇夜間通行止めで行う点検作業の日数を1年間で約4割削減することに成功

こうして新しいドローンを検討する中で探しあたったのがIBISでした。「展示会で障害物にぶつかりながらでも飛び続けて、狭い所に入っていくのを見て、これだと思った。IBISでダメなことは、他のドローンでも無理だろうと考えIBISを選んだ」(南氏)といいます。

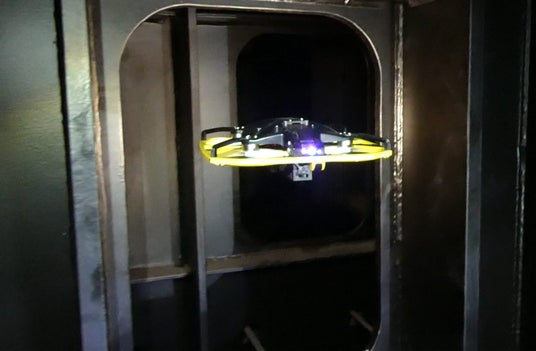

そしてネクスコ・エンジニアリング北海道ではIBIS2を1セット、レンタル形式で導入。高速道路橋の点検でも、特に中空床版端部の狭所部や箱桁の内部、水路ボックスにおいてIBIS2を使った点検を行っています。

その効果は、人が入るにはとても狭い中空床版端部では、点検者の身体的な負担を減らすことができたほか、密閉された箱桁内部の点検では酸欠事故の可能性もあるため、点検者の安全を守ることができました。また、高速道路の本線の下を比較的小さな水路が通過するために設けられた水路ボックスの点検では、胴付長靴を履いた3人程度の点検者がボートに乗って水路ボックスに進入して点検を行っていましたが「水路ボックスの内部で座礁したり、場合によっては転覆するといった危険性があった」(南氏)といいます。このボートに人が乗って点検することに代わって、IBIS2が水路ボックス内を飛行して点検することで、こうした事故を防ぐこともできます。

ネクスコ・エンジニアリング北海道ではIBIS2を含める導入によって、1年間に北海道内の高速道路の点検で行う夜間作業の日数を38%(7日間)削減する効果がありました。従来は高速道路を夜間通行止めにして橋の点検を行う代わりに、規制を要しないドローン点検を採用することで、日中帯でも作業が可能となり、通行止めや車線規制を伴わずに点検を実施できます。これにより、道路利用者への交通影響を生じさせることなく、安全かつ効率的な点検が実現できます。高速道路の利用者にとって、通行止めによる影響は大きいだけに、IBIS2による点検のメリットは大きいといえます。

中空床版の端部にある支承部を点検するIBIS2。床版と橋脚上面との間は数十センチメートルしかない。

鋼製の橋脚に設けられたマンホールから内部に進入するIBIS2。密閉された空間のため酸欠などの危険性がある。

〇毎秒3メートルの風の中でも安定した飛行を実現

ネクスコ・エンジニアリング北海道では、当初、ドローンによる検証を担当していた、点検支援技術チームの保守担当者4人がIBIS2の訓練を開始。わずか4日間の訓練で「天井裏を飛行できるまでになった」(南氏)といいます。現在はIBIS2を飛ばせる担当者は7人となっていて、週に1回のペースで社内の会議室にコースを作り、訓練を実施。機体を目視せずにモニターに映るFPVの映像を見ながら、左右方向に水平を保ちながら飛行する練習をはじめ、IBIS2を自由自在に飛行できるように日々訓練を重ねています。「真横に真っ直ぐ飛行させることは点検で求められていない。ドローンは自分の指で制御できるようになることが大事。ビタッと静止する、上下にブレずに真っ直ぐに飛ぶ。こうした技術を身に付けることで、狭い箇所に入っていくことができる」(南氏)といいます。

IBIS2はおもに屋内の狭所空間を飛行することを想定して作られたドローンです。しかし、高速道路の点検では、橋の周辺や水路ボックスといった屋外で飛行させることがほとんど。そのため屋外でもIBIS2を安定して飛行させるために、会議室にサーキュレーターを設置して、風の中でも安定して飛ばせるようになるための訓練も行っています。「水路ボックスのような囲われた環境でも風が入ってくることがある。そこで、風の中でもコンクリート表面のヒビ割れを追えるように、点検支援技術チームでは風速3メートル毎秒の環境でも飛行できる練習をしている。こうした訓練を積むことで自信を持つことができ、結果として正確な点検ができるようになる」(南氏)といいます。

こうした点検支援技術チームのIBISを使った橋梁点検の取り組みは、ネクスコ・エンジニアリング北海道が毎年開催している業務改善研究発表会で最優秀賞を受賞しました。さらに、ネクスコグループで開かれる点検支援技術に関する会議では、ネクスコ・エンジニアリング北海道のIBISに関する取り組みに多くの関心が集まり、高速道路の保守点検を担うNEXCO東日本グループ企業からIBISによる橋梁点検の技術を学びに来るようになったといいます。

ネクスコ・エンジニアリング北海道の保全企画課では、週に1回程度の頻度で会議室にさまざまな障害物を設置して、IBIS2の飛行訓練を行っている。

〇IBIS2で撮影した映像を確認することで点検精度が向上

NEXCO東日本グループでは生産年齢人口の減少や、技術者の世代交代といった、点検をはじめとした高速道路の維持管理技術者の質や量の確保が大きな課題となっています。そこで、ICTやロボット、AIといった技術を活用して課題を克服する「スマートメンテナンスハイウェイ(SMH)」という取り組みを行っています。

ネクスコ・エンジニアリング北海道でも、IBIS2を橋梁点検に用いることで、夜間通行止めの削減という効果だけでなく、点検精度の向上といった効果を挙げています。「限られた時間の中で橋梁点検車を移動させながら、その場で損傷を確認していくことに比べて、IBIS2の高解像度のカメラで撮影した映像を後でしっかり見ることで、損傷の見逃しを抑えることができる」(南氏)といいます。また、現在はこうしたドローンで撮影した映像を後で確認するという方法をとっていますが、現場でドローンから送られてくる映像を見ながらその場で損傷の有無を判別する手法も検証しています。

さらに、今後はIBIS2を活用する対象が橋梁からさらに広がる可能性があるといいます。「高速道路の関連施設や土木以外でも、“ここは狭いから人による点検ができない”という相談を受けている。今後、IBIS2のオペレーターが増えれば、配電設備や天井裏、トンネルの避難抗といった、新しい対象物の点検にも取り組んでいきたい」(南氏)としています。

▼株式会社Liberawareについて

株式会社Liberawareは、「誰もが安全な社会を作る」をミッションに掲げ、世界でも珍しい「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローン開発と、当該ドローンで収集した 画像データを解析し顧客に提供するインフラ点検・維持管理ソリューションを行っています。ビジョンでもある「見えないリスクを可視化する」ことに邁進し、安全で平和な社会を実現します。

会社名:株式会社Liberaware(リベラウェア)

代表取締役:閔弘圭(ミン・ホンキュ)

所在地:千葉県千葉市中央区中央3-3-1

設立:2016年8月22日

事業内容:

・ドローン事業:ドローン等を用いた調査・点検・測量サービス、自社開発のドローン等の販売・レンタルサービス

・デジタルツイン事業:ドローン等により取得したデータの画像処理、データ解析サービス、及び当社画像処理技術のライセンス提供

・ソリューション開発事業:ハードウェアからソフトウェアまで幅広いソリューションを提供する受託開発事業

URL:https://liberaware.co.jp/

Xアカウント:https://x.com/liberaware

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ