クラウド実機検証サービス「Remote TestKit(リモートテストキット)」を提供するNTTレゾナントテクノロジー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長:三澤 淳志、以下、「NTTレゾナントテクノロジー」)は、ソフトウェア開発・テスト現場における生成AIの活用に関する実態調査を実施し、その結果をまとめたホワイトペーパー『テスト・検証分野における生成AI利用状況調査レポート』を2025年9月1日に公開しました。本調査では、生成AIの活用状況に加え、AI連携を視野に入れた自動化ツールの利用状況もあわせて調査し、現場の生産性向上に向けた取り組みの実態を取りまとめました。

開発やQAの現場では、生成AIやテスト自動化ツールの活用が進み始めています。そうした変化の中で、実際の活用ではどのような課題があり、どこに可能性があるのか──私たちRemote TestKitは、開発現場を支える立場としてその実態を把握し、開発・QA担当者の皆さまがより本質的な業務に集中できる環境づくりを支援したいと考えています。

生成AIやテスト自動化ツールといった技術は、現場の効率化を支える有力な手段です。とはいえ、技術だけで劇的な変化を生み出すのは難しく、実際には、限られた範囲でも継続的に活用できる体制や運用の工夫が、成果を左右する要因になっていることが見えてきました。本レポートでは、そうした視点から、全国515名の声をもとに、導入の実態や活用上の課題、 そして成果を生む現場でどのような取り組みが行われているかを整理しています。技術を“導入すること”がゴールではなく、限られたリソースの中でも活かしきるための視点やヒントを得ていただくきっかけになれば幸いです。

調査結果サマリ

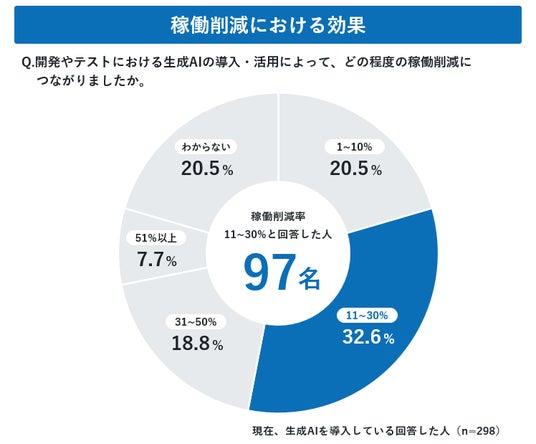

- 稼働削減の効果は「11~30%」が最多(32.6%)生成AIによる業務効率化は進む一方、業務全体の抜本的な最適化にはまだ課題が残る結果に

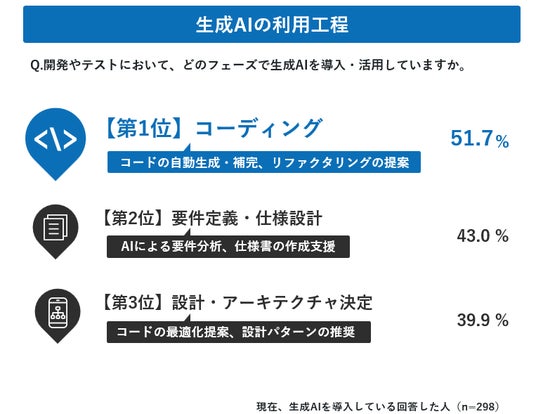

- 今後、生成AIを活用したい工程:テストケース作成(32.4%)、単体テスト自動化(30.3%)

生成AIの主戦場はコーディングから広がりつつあり、“後工程の補完”が今後の焦点に

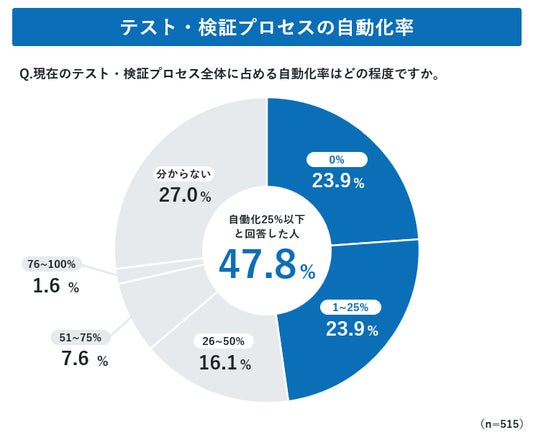

- テストプロセスの自動化率は「25%以下」が約半数

現時点では限定的だが、今まさに、テスト工程の高度化に向けた転換期にある。

■コーディングが主戦場。生成AI活用はテスト工程へも拡大中

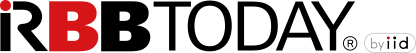

調査では、「ChatGPT」の認知度が8割を超えるなど、生成AIが開発現場でも広く知られる存在となっていることがわかりました。

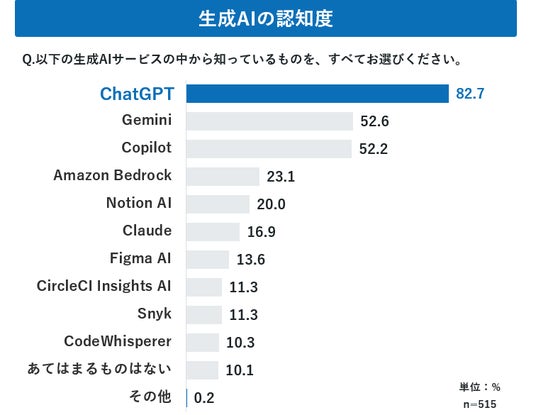

生成AIの現在の主な活用領域は「コーディング」(51.7%)など開発の中核工程に集中しており、「要件定義」(43.0%)など上流工程にも広がりを見せています。

今後活用したい工程として「テストケース作成」(32.4%)、「単体テスト自動化」(30.3%)と、テスト領域への応用にも期待が寄せられています。

■稼働削減の効果は一部にとどまる。生成AI活用の現状と限界

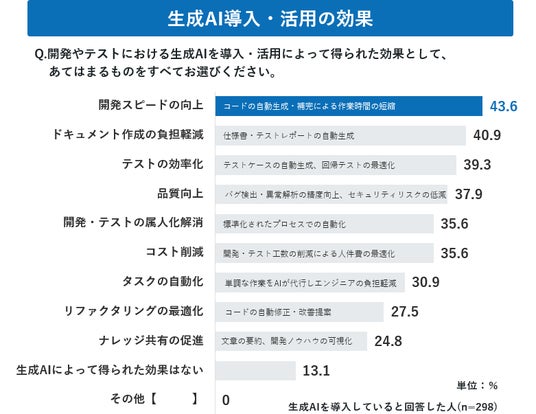

生成AI導入による効果は「開発スピードの向上」(43.6%)が最多。次いで「ドキュメント作成の負担軽減」(40.9%)、テストの効率化(39.3%)と続きます 。

生成AIの導入によって、「開発スピードの向上」や「テストの効率化」を実感したという回答がある一方で、稼働削減効果については「11~30%」が最多に。いかに定量的な評価手法を確立していくかという点がさらなる活用拡大の鍵となりそうです。

また、ここには、生成AIがカバーできるのはあくまで開発工程の一部にとどまっているという背景があるようです。設計やコーディングといった工程での活用は進んでいても、テストを実際に実行・確認する作業などは依然として人手に依存している状況があることが伺えます。

特に、スマートフォンアプリ開発においては、多様なユーザ環境ごとの表示や動作の違いが品質に直結するため、スクリプトを生成するだけでなく、端末や環境を準備して検証できる体制が不可欠です。

■ テスト自動化の継続率に課題──AIが支える運用改善

調査結果では、自動化率「0~25%」が約半数で、部分的な試行にとどまっている企業が多くなっています。自動化は、導入初期にスクリプトを作るだけでは効果が安定せず、仕様変更・OS更新・新機種追加に合わせた継続的メンテナンスが不可欠です。さらに、自動化の真価は同一シナリオを多様な端末・OSで繰り返し検証することによって最大化されますが、カバレッジ不足がROIを押し下げている可能性もあります。運用・改善を担う人材や仕組み、そして広範な環境カバレッジが揃わなければ、全社的な効率化にはつながらないのではないかと考えられます。

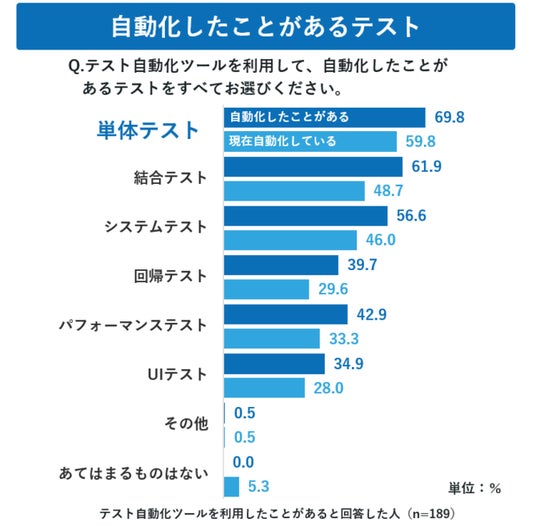

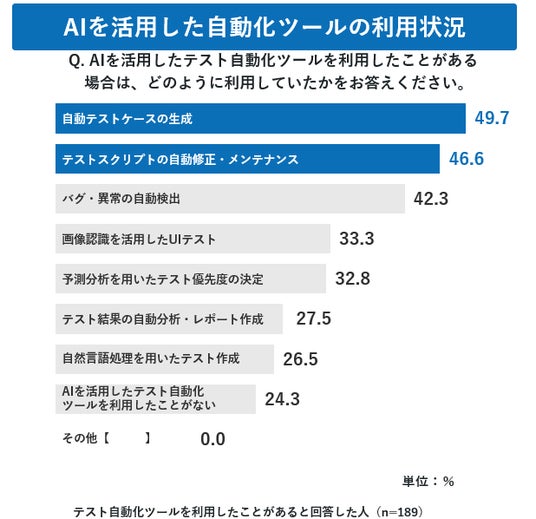

調査結果では、テスト自動化は導入後の継続率が下がる傾向が見られました。 例えば「単体テスト」の自動化では、経験率は69.8%と高い一方で、継続率は59.8%にとどまっています。現在のAI活用はテストケース生成に加え、スクリプトの修正やメンテナンスにも広がっており、導入と運用改善をセットで考えることが重要であると言えます。 今後は、こうした継続的な自動化の維持こそ、AIの活躍が最も期待される領域となるでしょう。

まとめ

生成AIは、開発・テストの一部工程を効率化する有効な手段である一方で、それだけでは期待していた効果に届かないことも、現場の声から見えてきました。生成AIやテスト自動化といった手段を取り入れても、それらを支える業務環境や実行体制が整っていないと、十分な成果につながらないケースも少なくありません。本調査を通じて、ツール単体の導入だけでなく、それを活用できる体制やテスト環境のあり方も含めて考えることの重要性が見えてきました。本レポートが、生成AIを含む開発効率化の取り組みに取り組む方々にとって、現場改善のヒントとなれば幸いです。

調査レポートの無料ダウンロード

無料ダウンロードはこちら【調査概要】

調査名称:テスト・検証分野における生成AI利用状況調査

実施期間:2025年02月21日~2025年02月24日

回答数:515名(スマートフォンサービスに関わったことのある開発関与者)

実施主体:NTTレゾナントテクノロジー株式会社

NTTレゾナントテクノロジーは、顧客体験(CX)向上を軸に、スマートフォン向けのサービスデザイン、開発、検証を支援し、企業のデジタルプロジェクトの成功をサポートしています。

会社概要

会社名:エヌ・ティ・ティレゾナントテクノロジー株式会社代表者名:三澤 淳志(代表取締役社長)

本社所在地:〒100-0004

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー12F

資本金:3.05億円(2022年3月時点)

事業内容:

1. クラウド型スマホ実機検証サービス「Remote TestKit」の提供

2. テスト自動化コンサル

3. テストソリューション

4. スマートフォン向けアプリケーション・サービスの企画・開発・運用 UI/UXデザイン

NTTレゾナントテクノロジー株式会社について

【本サービスに関するお問い合わせ】

株式会社NTTレゾナントテクノロジー セールス&マーケティング部

お問い合わせはこちら

Remote TestKitサービスサイトはこちら

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ