営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作(本社:東京都、以下「はちのす制作」)は、2025年11月にBtoB営業資料における「エビデンス(客観的データ)」の重要性に関する調査( https://hachinosu-seisaku.co.jp/column/kessaisya-evidence/ )を実施しました。

調査の結果、新しいツールやサービスの導入・選定に関与する決裁・関与者(N=126) のうち、客観的なデータ(エビデンス)が全く示されなかった営業資料に対し、98.4%(「特に何も感じない」1.6%を除く) が「提案内容の根拠が弱い」(57.1%)、「数値的な裏づけがないと不安に感じる」(54.8%)、「主観的に感じる」(45.2%) といった何らかのネガティブな印象を抱いていることが明らかになりました。

また、たとえデータが示されていても、「信頼できない」あるいは「逆効果だ」と感じる理由のトップは、「データの(調査)時期が明らかに古い」(54.0%) 、次いで「グラフやデータが、明らかに自社に都合の良い部分だけを切り取っているように見える(恣意的に感じる)」(46.0%) となり、エビデンスの「質」が顧客の信頼に直結している実態が浮き彫りになりました。

【調査概要】

・調査機関: 株式会社はちのす制作

・調査対象: お勤めの会社で、新しいサービスやツールを導入する際に検討・選定に関与している方

・有効回答数: スクリーニング調査:4,325人 / 本調査:132人(有効回答126人)

・調査期間: 2025/11/07~2025/11/07

・調査方法: インターネット調査

※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100%とならない場合があります。

※本調査における「エビデンス」とは、サービスや製品の価値・必要性を客観的に裏付けるために示される、不特定多数の対象者(市場・業界・生活者など)からえられたアンケート調査や統計的データを示します。お客様の声や、自社利用顧客の実績などの「事例」を示すものは含まれません。

【調査内容結果】

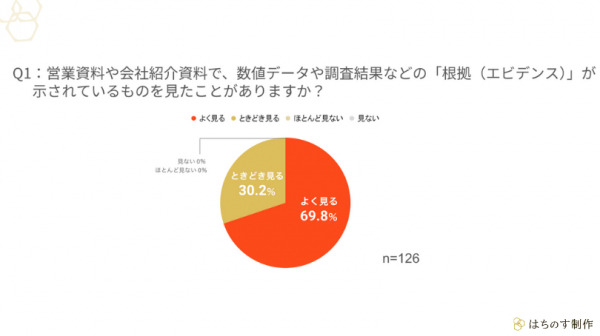

Q1:営業資料や会社紹介資料で、数値データや調査結果などの「根拠(エビデンス)」が示されているものを見たことがありますか?

(単数回答、n=126)

・よく見る: 88(69.8%)

・ときどき見る: 38(30.2%)

・あまり見ない:0(0.0%)

・ほとんど見ない:0(0.0%)

決裁・関与者(N=126)に対し、エビデンスが示された資料を見た経験を尋ねたところ、「よく見る」(69.8%)、「ときどき見る」(30.2%)を合わせ、100%が資料でエビデンスを見たことがあると回答しました。

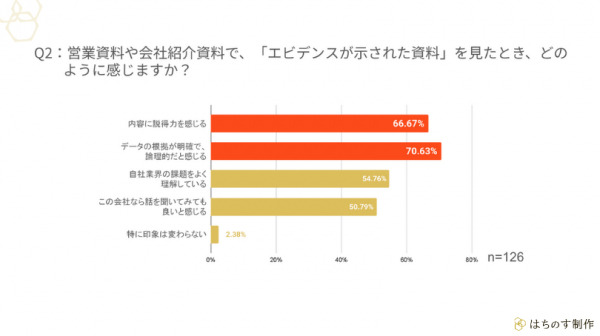

Q2:営業資料や会社紹介資料で、「エビデンスが示された資料」を見たとき、どのように感じますか?

(複数回答、n=126)

・1位:データの根拠が明確で、論理的だと感じる: 89票(70.6%)

・2位:内容に説得力を感じる: 84票(66.7%)

・3位:自社業界の課題をよく理解している: 69票(54.8%)

・4位:この会社なら話を聞いてみても良いと感じる: 64票(50.8%)

・5位:特に印象は変わらない: 3票(2.4%)

エビデンスが提示されることで、決裁・関与者層の約7割が「論理性」や「説得力」を感じ、半数以上が「業界理解度」や「(商談への)信頼感」につながっていることがわかります。

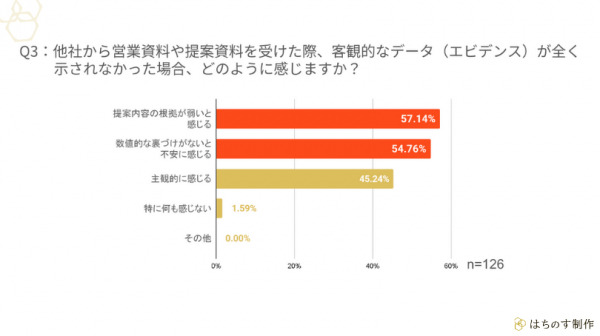

Q3:他社から営業資料や提案資料を受けた際、客観的なデータ(エビデンス)が全く示されなかった場合、どのように感じますか?

(複数回答、n=126)

・1位:提案内容の根拠が弱いと感じる: 72票(57.1%)

・2位:数値的な裏づけがないと不安に感じる: 69票(54.8%)

・3位:主観的に感じる: 57票(45.2%)

・4位:特に何も感じない: 2票(1.6%)

・5位:その他: 0票(0.0%)

リード文(導入文)の結論の通り、決裁者の98.4%がエビデンスの無い資料に何らかのネガティブな印象を抱いていることが確認されました。

Q4:次の資料タイプごとに、調査データが「あると効果的」だと思う度合いを教えてください。

(単数回答、n=126)

・提案資料(自社向け): 100%が「(とても/まあ)そう思う」と回答

・営業資料(サービス紹介): 96.1%が「(とても/まあ)そう思う」と回答

・ホワイトペーパー(業界課題): 96.1%が「(とても/まあ)そう思う」と回答

特に「提案資料」においては、「とてもそう思う」が57.9%(73票)を占め、購買プロセスの最終段階ほどエビデンスが組み合わさると効果があることが示されました。

Q5: エビデンス(調査データなど)があることで、サービスを「導入すべき」と感じる度合いはどの程度変わりますか?

(単数回答 n=126)

逆に、顧客(N=126)が「信頼できるエビデンス」だと感じる条件(Q11、複数回答) は、以下の通りです。(単数回答、n=126)

・非常に強く感じるようになる: 56票(44.4%)

・やや感じるようになる: 63票(50.0%)

・どちらともいえない: 5票(4.0%)

合計 94.4% が、エビデンスによって「導入すべき」と感じる度合いが(非常に/やや)高まると回答しました。

Q6:同様に、「どの会社に依頼するか」を選ぶ際に、エビデンスの有無はどの程度影響すると感じますか?

(単数回答、n=126)

・非常に大きな影響がある: 58票(46.0%)

・ある程度影響がある: 65票(51.6%)

・どちらともいえない: 1票(0.8%)

・あまり影響はない: 1票(0.8%)

・まったく影響はない: 1票(0.8%)

合計 97.6% が、エビデンスの有無が「どの会社に依頼するか」という最終選定に影響すると回答しました。

Q7:調査データや統計情報が掲載された資料を見た際、あなたの“行動意欲”にどのような変化がありますか?

(単数回答、n=126)

・その会社に話を聞いてみたいと思う可能性が高まる: 99票(78.6%)

・興味は持つが、具体的な行動にはつながらない: 26票(20.6%)

・あまり印象は変わらない:1票 (0.8%)

・特に何も感じない:0票 (0.0%)

・その他:0票 (0.0%)

約8割が、エビデンスによって「商談」という具体的な行動意欲を喚起されていることがわかりました。

Q8:提案資料の中で、「あなたと同じ職種・業界の人の傾向や課題データ」が示されていた場合、どのように感じますか?

(複数回答、n=126)

・1位:提案内容の納得感が高まる: 89票(70.6%)

・2位:自分ごととして捉えやすい: 75票(59.5%)

・3位:その会社の理解度が高いと感じる: 62票(49.2%)

・4位:実際に相談してみたいと思う: 46票(36.5%)

・5位:その他: 2票(1.59%)

・6位:特に印象は変わらない:1票(0.79%)

エビデンスを「自分ごと化」できるデータにすることで、顧客の「納得感」が7割を超えることが示されました。

Q9:エビデンス(調査データなど)がある資料を見た際、その会社を「業界に詳しい/専門知識を持つ」と感じる度合いをお答えください。

(単数回答、n=126)

・非常にそう思う: 66票(52.4%)

・ややそう思う: 57票(45.2%)

・どちらとも言えない:3票(2.4%)

・あまりそう思わない:0票(0.0%)

・全くそう思わない:0票(0.0%)

合計 97.6% が、エビデンスによってその会社を「専門知識を持つ」と評価することがわかりました。

Q10:あなたが「信頼できるエビデンス」だと感じる条件をお選びください。

(複数回答、n=126)

・1位:グラフや図表でわかりやすく示されている: 69票(54.8%)

・2位:第三者機関が関与している: 67票(53.2%)

・3位:データが最新である: 66票(52.4%)

・4位:出典・調査方法・母数が明記されている: 58票(46.0%)

・5位:自社業界に近いデータである: 51票(40.5%)

・5位:調査対象が自社に近い: 51票(40.5%)

Q11:資料に調査データ(エビデンス)が示されていても、「これは信頼できない」あるいは「逆効果だ」と感じるのはどのような時ですか?

(複数回答、n=126)

・1位:データの(調査)時期が明らかに古い: 68票(54.0%)

・2位:グラフやデータが、明らかに自社に都合の良い部分だけを切り取っているように見える(恣意的に感じる): 58票(46.0%)

・3位:調査対象のサンプル数(n=)が極端に少ない(50未満など): 53票(42.1%)

・4位:データの出典や調査方法、サンプル数(母数)が明記されていない: 47票(37.3%)

・5位:提示されたデータ(エビデンス)と、実際の提案内容とのつながりがよく分からない: 46票(36.5%)

Q12:あなたが、ある企業を「業界に詳しく、信頼できる相談相手だ」と感じる(=話を聞いてみる価値がある)かどうかを判断する際、特に重視するものは何ですか?

(3つまで順位付け、n=126)

※スコアは、1位=3点・2位=2点・3位=1点として算出しています。

※スコアが高いほど「より上位に課題として挙げられた」ことを示します。

・1位:客観的な調査データ(エビデンス)に基づいた市場や課題説明: 193pt

・2位:導入事例・お客様の声の豊富さ: 154pt

・3位:企業の知名度や取引実績: 131pt

(※票数は順位付けの1位~3位のいずれかに入った票の合計) 「信頼の入口」の段階では、エビデンスが「担当者の人柄」や「導入事例・お客様の事例」よりも重視されていることがわかります。

Q13:あなたが最終的に「どの会社に依頼するか」を決める際、重視するポイントを上から3つまで選び、1番目・2番目・3番目の順に順位をつけてください。

(3つまで順位付け、n=126)

※スコアは、1位=3点・2位=2点・3位=1点として算出しています。

※スコアが高いほど「より上位に課題として挙げられた」ことを示します。

・1位:導入事例・顧客の成果(実績): 202pt

・2位:提案内容の具体性・納得感: 126pt

・3位:調査データや統計情報(エビデンス)の信頼性:122pt

・4位:担当者の理解度・対応品質:116pt

・5位:調価格・コスト感: 102pt

エビデンスは最終決定(決定打)では順位が下がるものの、Q12で見た「信頼の入口」として機能していることが示されました。

Q14:次の条件が満たされている場合、どの程度の母数(n)があれば、提示されるエビデンスは、社内での検討や意思決定の参考にできる程度に信頼できると感じますか?

(単数回答、n=126)

※前提:出典・方法・母数明記/ データが最新 / 自社業種・職種に近い場合

・50未満:3票(2.4%)

・50~99:6票(4.8%)

・100~299:27票(21.4%)

・300~499:28票(22.2%)

・500~999:27票(21.4%)

・1,000以上:22票(17.5%)

・ケースによる:13票(10.3%)

おおよそ500以上のサンプルがあれば、50%以上の決裁者は社内での検討や、意思決定の参考にできると回答しました。

今回の調査から分かる考察

今回の調査を通じて明らかになったのは、BtoBの意思決定(特に決裁・関与層)において、客観的なエビデンス(調査データ)は「あればプラス」の装飾ではなく、「なければマイナス(減点)」となる「信頼の前提条件」であるという事実です。

顧客の98.4%が「根拠なし」の資料にネガティブな印象を抱く 一方で、提案資料では100%が「効果的」 と回答しており、エビデンスの提示は必須と言えます。

しかし、単にデータを提示すれば良いわけではありません。 今回の調査で最も注目すべきは、「データの“質”」に対する顧客の厳しい視線です。

顧客が「信頼できない」と感じる理由のトップが「データが古い」(54.0%)、「恣意的に見える」(46.0%) でした。これは、多くの企業が「リソース不足」を理由に古いデータを使い回したり、出典を明記しなかったりした瞬間、顧客はそれを見抜き、良かれと思って入れたデータが「逆効果」になっている可能性を示唆しています。

逆に、顧客が信頼する条件として「最新であること」(52.4%) や「第三者機関が関与している」(53.2%) ことが挙げられた点も重要です。

BtoBマーケティングにおけるオウンドメディアや営業資料は、今後ますます「信頼できる(最新・第三者性・出典明記)」「わかりやすい(図表)」「自分ごと化できる(関連性)」エビデンスを提示できるかが、競合他社との差別化、ひいては「信頼できる相談相手」 として選ばれるための鍵となると考えられます。

【引用・転載時のクレジット表記について】

本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「株式会社はちのす制作( https://hachinosu-seisaku.co.jp/ )が実施した調査結果によると……」

【運営サービス】

・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス:https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/

・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス:https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/

・プレスリリース運用支援サービス:https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/

・SEOブランディング記事作成サービス:https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/

・被リンク獲得代行サービス:https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/

・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster(チバブースター)」:https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/

・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」:https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH

【会社概要】

・会社名:株式会社はちのす制作

・URL:https://hachinosu-seisaku.co.jp/

・本社所在地:〒140-015 東京都品川区西大井1丁目1-2 Jタワー西大井イーストタワー 2階 品川区立 西大井創業支援センター

・電話番号:050-5050-3124

・事業内容:

- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ

- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作

- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問

・設立:2023年8月

【お問い合わせ先】

株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒

電話番号:050-5050-3124

Mail:dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp

配信元企業:株式会社はちのす制作

プレスリリース詳細へ

ドリームニューストップへ