[討論]メディアの価値をどう作るか……ソーシャル時代の作り手・読者・マネタイズ

エンタープライズ

その他

-

【デスクツアー】真似したい自宅デスク環境一挙公開!

-

TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送のラジオカーがミニカーに 人気パーソナリティも登場

-

新入学生の親が選ぶキャリア、安心・安全・低料金でau……子どもが選ぶ端末は iPhone

集まったのは、朝日新聞 報道局 ソーシャルメディアエディターの山田亜紀子氏をモデレーターに、ニワンゴ代表取締役社長の杉本誠司氏、NHN Japan執行役員 広告事業グループ長の田端信太郎氏、そしてFacebookのマーケティングマネージャー須田伸氏の計4名。

まず、簡単に4名の履歴を紹介しておこう。

NHNの田端氏は、リクルート在籍時にフリーマガジン『R25』の創刊に関わり、その後ライブドアやコンデナスト・ジャパンでWebや紙メディアの運営に携わった。現在は、NHN Japan(旧ライブドア)に戻り、広告事業を取り仕切っている。

ニワンゴの杉本氏は、ウェザーニューズに30歳まで在籍したのち、ネットワーク系企業や出版社を経て、2003年ドワンゴに入社。2005年に設立されたニワンゴの代表取締役社長に就任した。

須田氏は大学卒業後、博報堂でCMプランニングを8年間こなしたのちにYahoo!ジャパンを経て、サイバーエージェントに在籍。「アメーバ」ブランド立ち上げや米国での活動に関わった。現在はFacebookのマーケティングマネージャーを務める。

前置きが長くなってしまったが、メディア運営の現場トップとして指揮をしている3者の議論は、「メディア」という用語の定義からユーザーの囲い込み、さらには新聞の存在意義まで、多岐に渡った。ここではソーシャルメディアが与えた従来メディアに対するインパクトを中心に、各論者の意見を要約してお伝えしよう。

◆「メディア」と「プラットフォーム」はどうちがう?

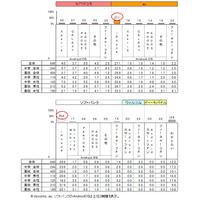

冒頭は、まず「メディア」と「プラットフォーム」の定義について議論がなされた。朝日新聞でソーシャルメディアの運用や活用を統括している山田氏は、「Facebookの利用者は月間10億人、LINEは1億人、ニコニコは3000万人、そして朝日新聞の購読者は800万部というスケール。こうみると朝日新聞が一番小さいが、それぞれの数字を一概に「メディア」という文脈で比較できるのか」と問題を提起する。

ニワンゴの杉本氏は、「新聞やテレビのように画一的な情報を画一的にデリバリーするものと、Facebookやニコニコ動画のように発信者が多数いて受け手も多数存在するものとを、メディアという言葉でひとくくりにはできない」と述べる。

一般に、広告収入は媒体規模(読者数/利用者数)に比例するものだから、いかに読者や利用者を増やすかが編集者やサービス運営者の至上命題だった。しかし、杉本氏は「受け手側にとっては情報源がマス(メディア)であろうとなかろうと、どうでも良い」と断じる。

さらに杉本氏によれば、「ニコニコ動画は当初からマスを狙ったものではなかった」という。「しかし、歌だったり踊りだったりだとか、分断された世界観にちりぢりバラバラになっていた人びとが、ニコニコ動画を場として、再結集してマスっぽいものになってきた。参加している人どうしでは、文脈や情報の共有感はマスに近いものがある」。

NHNの田端氏は、テレビのネット局や全国紙の5大紙といったトラディショナルメディアは、「電波の伝送網や配送網とかにアクセスできるという特権の上に成り立っていた」ものであり、それゆえに「『特別な責任を背負ってますよね』『一般庶民よりも賢くなきゃいけませんよね』という心構えでいる必要があった」と分析する。そこに公平・中立のポリシーやジャーナリズムへのこだわりが養われてきたという。

一方でFacebookやLINEは、コミュニケーションの“場”にすぎず、ソーシャルメディア自身が自前でニュースやコンテンツをつくることはない。したがって、コンテンツの生成機能を持つ新聞などのコンテンツプロバイダーとしての「メディア」と、コミュニュケーションするためのプラットフォームにすぎないソーシャルメディアとは競合するものではないという。すなわち、「メディアとプラットフォームの関係はお互いに利用しあうものです」と田端氏。

◆「コンテンツはコミュニケーションの前菜になっている」

このように、コンテンツの生成能力をもつ=メディアとコミュニケーションの場=プラットフォーム(ソーシャルメディア)という区分けでみると、ニコニコ動画は微妙な位置づけのように見える。

この疑問に対してニワンゴの杉本氏は「ニコニコ動画がイベントをやるとコンテンツを作っているように見えるが、私たちはメディア行為をゆだねるためのサンプルを提供していると思っている。場作りの見本を示したい。コミュニケーションを活性化させることが第一の目的」と述べる。

さらに田端氏は、(webも含めた)ニュース/新聞やテレビといったコンテンツの価値が相対的に低下しつつあることも指摘する。

「ソーシャルメディアが出てきてつくづく思うのは、ドラマや記事といったコンテンツはコミュニケーションをするための前菜にすぎなくなってきたということ。コンテンツをフックにして繰り広げられるコミュニケーションは、ただの“ダベり”なんだけれど、そのダラダラした楽しさにコンテンツが負けている。けれども、広告のプラットフォームとしてはコンテンツもコミュニケーションも変わらない」と言い切る。

そして、「新聞やテレビといったマスメディアは自分向けでないところがいい。私の場合、世の中と自分の距離感を図るためにマスメディアを利用する。世の中との距離感を図るためのソナーであり、ズレているなら、そのズレていることを認識することに対して価値がある」と田端氏。コンテンツの作り手にとっては心穏やかならぬところだ。

◆アドテクノロジーの進化がもたらす“気持ち悪さ”と“慣れ”

編集者にとっては、自身が手がけたコンテンツがいかに利用されているかは存在価値に関わる重要な問題だが、一方でビジネスとして割り切れば、メディアであろうとプラットフォームであろうと、そこにどれだけの人が集まってくるかが媒体の収益を左右する。そして、集まってきた潜在顧客のコンバージョンをいかに向上させるかが最大の関心事になる。コンバージョン向上については、GoogleやFacebook、あるいはAmazonがしのぎを削るなかでアドテクノロジーが急速に進化を遂げてきたのは周知の通りだ。

そうしたアドテクノロジーの進化によるコンテンツマッチのネットワーク広告には、「インターネット時代の気持ち悪さがある」と語るのは杉本氏。「コンテンツを無償で提供される代償として広告を受け入れなければならないのは分かっているけれど、潜在的な思考のなかにはいってきて、頼んでもないのに出てくる気持ち悪さはある。しかし、LINEのスタンプは広告で成り立っているが、そうした違和感や気持ち悪さがない」と評価する。

一方、田端氏はそうした一種の違和感は、アドテクノロジーの進化途上で生まれるやむを得ない事象と見る。「アドテクノロジーがもっと進化すれば、広告をすっ飛ばすとか、だまして広告するというのもなくなるのでは。また、コンテンツマッチのクリック率はどんなに高くても0.3%程度」と読者の心理に与えるネガティブなインパクトは限定的と述べる。またFacebookの須田氏も、「消費者の多くは、自分が楽しんでいるメディアを走らせているガソリンは広告であると分かっている。最初は、自分にターゲティングされたものが気持ち悪いと思うかもしれないが、ちょうど良い便利な情報が手に入ってポジティブに考えられるようになったり、慣れていくのかな」と賛意を示した。

◆マスメディアの価値と役割

討論の終盤では少々ヒートアップして、「新聞というメディアが自分をどういう立ち位置にもっていこうとしているのか」が議題に挙げられた。

杉本氏は、「マスを意識するあまり、最大公約数的な報道姿勢でいるうちは置き換えが効いてしまう。置き換えられるという前提に800万人と付き合っていかねばならないのが辛いところ。朝日新聞としての正しさをはここである、とはっきり宣言すべき。そうすれば朝日新聞のロイヤリティは揺るぎないものになる」と述べる。

須田氏は日経新聞の電子版を購読しているというが、ある有名作家の連載コラムを読みたくて契約したという。「マスだからこそ作れる面白いコンテンツもあり、それは購買アクションのトリガーになりうると思う」。

山田氏は朝日新聞においてソーシャルメディアの利活用を統括する立場にあるが、FacebookやTwitterは「新聞離れ」をおこしているという若者層にたいして新聞の存在やおもしろさを訴えかけるためのツールという位置づけだと説明する。

山田氏が「朝日新聞は2000人の記者を抱えている。いろんな人間がいます。その2000人はそれぞれキャラクター性がある。Twitterでコミュニケーションすることで今までとちがったところで情報を発信できるんじゃないか」と述べると、田端氏はTwitterでのコミュニケーションを重要視してばかりいると個人にばかり焦点が当たり「朝日新聞という屋号を構える意味がない」と手厳しい。

「わたしがかつて在籍していたコンデナストは、部数の“最大化”というよりも“最適化”を重視していた。『Vogue』だったら5万部で良い。シャネルやルイ・ヴィトンを買う人はそんなに多くはないだろうから。読者の顔が見える範囲でビジネスしていた」と田端氏。規模ばかりを追わずに、“最適部数”を目指してロイヤリティの高い読者をしっかり囲い込むことが肝要という主張だ。

Facebookの須田氏は、「800万部という部数は、新聞に慣れ親しんでいる方々を中心に形成されている。(新聞に慣れ親しんでいない)若い人たちの入り口としてTwitterを活用することの可能性はある。新聞社の活動とFacebookやLINEやTwitterを活用することは必ずしも矛盾しない」と肯定的に評価する。「(ソーシャルメディアを活用することで)緩やかなタッチポイントを増やして、そこに持ち前の取材力をかけ算すること、これがマスメディアにとっては必要になってくるはず。自身がセグメントされていないことの心地よさはマスメディアの重要な役割であって、これからも減らない」(須田氏)。

ロイヤリティの高いリピート読者の確保と、新規読者の獲得という命題にさらされているあらゆる媒体にとって、ソーシャルメディアの勃興は、SEOとは異なる局面で規模拡大を狙える機会でもある。と同時に、それは新聞社もテレビ局もwebメディアも、あるいは個人ブロガーも同じ土俵での戦いを強いられることを意味する。ソーシャルメディアの利活用と、田端氏の言う「読者の顔が見える最適部数」の“上限”までいかにたどり着くか、あるいはその上限をいかに引き上げるかは、全ての編集者が頭を悩ませる永遠の課題であり、その回答は容易には出そうにない。

【SOCIAL MEDIA WEEK 東京】メディアの価値をどう作るか…ソーシャル時代の作り手・読者・マネタイズ

《北島友和@レスポンス》