1.概要

東京都立大学大学院人文科学研究科の保前文高教授(言語の脳遺伝学リサーチコア兼担)は、高知大学、東京大学大学院、ウィーン医科大学との国際共同研究で、ヒト胎児の脳においてニューロン※1(神経細胞)が移動する際に利用される「足場※2(放射状の構造)」の分布を、計算機モデルによって仮想的に構築しました。

本研究では、脳室※3と皮質板※4の下層表面の形態や位置関係に加え、ニューロン生成の空間的な勾配を取り入れた独自の数理的枠組みを設計し、胎児脳におけるニューロンの移動パターンを再現しました。その結果、足場の分布は脳全体で一様ではなく、特定の領域で集中的に存在することが明らかになりました。特にシルビウス溝※5周辺では、足場を利用するニューロンの移動が多く見られ、この領域特有の発達や複雑な折り畳み構造の形成に関与している可能性が示されました。

本研究の意義は、生物学的知見と神経画像データを計算機モデルに統合することで、従来の遺伝子発現や分子レベルの調節だけでは説明しきれなかった脳の大規模な形態形成の 仕組みに新たな光を当てた点にあります。すなわち、脳室と皮質板の幾何学的な関係やニューロン生成の勾配が、脳のマクロな構造を形づくる決定要因となり得ることを示しました。これにより、前頭葉・側頭葉などの領域間の差を説明する新しい視点を提供し、脳の進化的・発達的特性の理解に資する成果です。さらに、脳表面の形態と内部の足場構造との関係をモデル化したことによって、胎児期における脳の発達メカニズムを体系的に記述するための基盤を築きました。今後は、この枠組みを応用することで、ヒトに特徴的な言語や認知機能の発達を支える神経基盤の理解が一層深まることが期待されます。本研究は、2025年11月10日(月曜日)午前9時(日本時間)に科学雑誌「Cerebral Cortex」オンライン版に掲載されました。

2.ポイント

・胎児脳におけるニューロンの移動を支える放射状の足場を仮想的に構築。

・脳室と皮質板下層の形態や位置関係、神経生成の勾配を組み込んだ計算機モデルを設計。

・生物学的な知見をふまえたモデルでは、シルビウス溝周辺にニューロンが多く移動する傾向を再現。

・ヒトの脳特有の脳溝形成や言語などの機能発達を司る神経基盤の解明に向けた重要な手がかりを提供。

3.研究の背景

ヒトの大脳は胎児期に急速に成長して、妊娠中期から後期にかけて体積と表面積が大きく拡大し、表面には複雑な脳溝や脳回が形成されます。たとえば、島皮質※6が周囲の脳領域に覆われてシルビウス溝が閉じる「被蓋化」は、この時期に特徴的な発達現象の一つです。こうした形態的変化は、認知機能を支える基盤になると考えられています。

生物学的知見に基づく「ラジアルユニット仮説(Radial unit hypothesis)」によれば、ニューロン(神経細胞)は脳室帯や脳室下帯と呼ばれる脳の深部で神経幹細胞から生成され、細長いラジアルグリア細胞が形成する放射状の「足場」に沿って皮質板へと移動するとされています。表面積の拡大は、神経幹細胞の増殖によってニューロンを収める「カラム(柱状単位)」の数が増えることで生じ、厚みの増加は生成されたニューロンが各カラム内を移動して皮質表面に到達することで起こると考えられています。この移動は脳の基本的な構造をつくる重要なプロセスであり、足場の分布が細胞の行き先を左右します。しかし、脳全体における放射状足場の分布や、それが領域ごとの脳形成にどのような影響を与えるのかについては、これまで十分に明らかにされていませんでした。

そこで本研究では、胎児MRIデータを基盤として、「足場」の分布を計算機モデルにより仮想的に構築することに挑みました。脳室と皮質板の下層表面の形態や位置関係に加え、神経細胞生成の空間的な勾配を取り入れた独自の数理的枠組みを設計することで、従来の生物学的・解剖学的手法では捉えにくかった脳形成の幾何学的要因を明らかにすることを目指しました。

4.研究の詳細

本研究では、妊娠19〜22週に撮像された胎児MRI画像をもとに、脳室表面から皮質板の下層表面(白質側の内面)へと伸びる“仮想的な足場”を全脳スケールで計算しました。評価にあたっては、①足場の向き(どの方向に足場が伸びやすいか)、②供給量(脳室側からどれだけニューロンが供給されるか)、③発生の勾配(ニューロンがどの領域で生まれやすいか)の三つの要素を統合しました。さらに、大脳基底核や視床によって実際には通過しにくい経路を除外することで、現実に近い移動経路をモデル化しました(図1、2)。得られた値を皮質内面に投影することで、「その場所に流入し得るニューロンの多さ」を示す地図を作成しました。解析は二つのモデルに分けて検証しました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511068621-O3-Rsv83dQG】

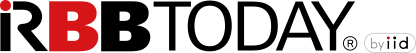

図 1. 仮想的な「足場」の模式図。マゼンタで示した脳室から、緑で示した皮質板の下層表面に向けて、ニューロンの移動を支える足場を描いた。青から赤になるにつれて、足場をつたわって移動するニューロンが多いことを示している。 大脳基底核と視床を黄色で表わした。脳を左斜め上から見て、前頭の一部を拡大して示している。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511068621-O5-ZxmcN1e0】

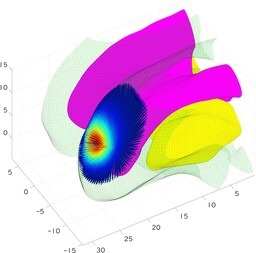

図 2. モデル2を用いて構築した「足場」。上位0.1%の大きさの結果のみを図示した。X軸は左右方向、Y軸は前後方向、Z軸は上下方向を表わしている。

モデル1(均一発生モデル):幾何学的な関係だけで説明できる部分を見極める

まず、生物学的な条件を加えず、脳室と皮質の幾何学的な配置だけを基にシミュレーションを行いました。その結果、ニューロンの分布は全脳で一様ではなく、形の要因だけでも集まりやすい場所と集まりにくい場所が生じることが確認されました。ただし、シルビウス溝周辺に見られる顕著な集中は現れず、形だけでは脳形成を十分に説明できないことが明らかになりました。すなわち、幾何学的要因は必要条件ではあるものの、領域特異性を生み出すには生物学的な追加要因が必要であることが示されました。

モデル2(勾配モデル):生物学的知見を組み込み、領域特異性を再現

フェレットやマウスを対象とした先行研究では、 外側が内側よりも、また、前方が後方よりもニューロンを多く生成するという傾向が報告されています。この傾向をモデルに組み込み、幾何学的な関係と発生の勾配を組み合わせて検証したところ、シルビウス溝周辺の領域でニューロンが高密度に分布し、早期から多くのニューロンが流入することが示されました(図3)。これは、ヒト胎児の神経画像研究で報告されている「この領域で皮質や皮質板下層が厚い」という所見や「高い拡大率を示す」という観察と一致しており、領域特異的な皮質の拡大や被蓋化を生み出す仕組みの一端が説明されました。幾何学に発生の勾配を重ね合わせることで、従来の観察だけでは把握しにくかった「どこに、どれだけニューロンが集まるのか」を全脳レベルで数量化することに成功しました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511068621-O7-ZE7oxiVs】

図 3. モデル2を用いてニューロンの移動量を示した。赤で示した領域は、多くのニューロンが移動することを示している。シルビウス溝周辺領域と、前頭葉のない側面にそのような領域が集中している。

5.研究の意義と波及効果

本研究によって、ヒト胎児脳におけるニューロンの移動を支える足場の分布を、幾何学的要因と神経生成の勾配を統合した計算機モデルで示すことができました。この成果は、従来の観察的手法だけでは十分に把握できなかった「どの領域にニューロンが集まりやすいのか」を全脳スケールで数量化した点に大きな意義があります。特に、シルビウス溝周辺の領域に見られた高密度なニューロンの分布は、これまで報告されてきたこの領域の厚みや拡大率の高さと整合し、脳の領域ごとの発達の違いを説明する有力な仕組みを提示しました。

さらに、このモデルは脳形成の理解において、新しい視点を与えます。従来、脳の複雑な折り畳みや領域ごとの拡大は、主に遺伝子発現や分子シグナルの違いによって説明されてきました。しかし本研究は、脳室と皮質の幾何学的関係にニューロン生成の勾配を組み合わせるだけで、領域特異的な発達現象を定量的にモデル化できることを示しました。つまり、遺伝的なプログラムと形態的な制約の相互作用が、ヒト特有の大規模な脳構造を生み出す基盤である可能性を具体的に示しました。

この成果は、脳形成に関する研究において、二つの波及効果をもたらします。第一に、胎児期における脳溝・脳回の形成過程を、数理的かつ空間的に検証できる新しい枠組みを提供します。これにより、個別の領域がどのように拡大し、折り畳まれていくのかを体系的に解析する道が開かれました。第二に、胎児MRIなどの非侵襲的計測と数理モデルを組み合わせることで、今後、発達研究や臨床応用への展開が可能になります。例えば、脳形成の異常が生じた場合にどのような影響が生じるかについて、形態とニューロンの移動の双方から検討できる可能性があります。

このように、本研究はヒト胎児の脳の領域特異的な発達を説明する理論的基盤を築くとともに、脳の進化的特徴や言語を含めた高次脳機能の発達を理解するための重要な手がかりを提供します。

6.用語解説

※1【ニューロン】

神経系を構成する主要な細胞で、電気信号を用いて情報を受け取り、処理し、他の細胞へ伝達する。脳の発達過程では、主に脳室近くにある神経幹細胞から産生される。

※2【足場】

脳室周囲で産生されたニューロンは、大脳表面に向かって放射状に伸びるラジアルグリア細胞を足がかりとして移動する。ラジアルグリア細胞は、脳室側と大脳表面側をつなぐ長い突起をもち、この形が脳の構築において建設工事の「足場」に相当する役割を果たすことから、比喩的に「足場」と呼ばれる。

※3【脳室】

大脳の深部にある脳脊髄液で満たされた空間で、その表面付近にニューロンを産生する層が存在する。今回のモデルでは、このニューロン産生層を直接扱う代わりに、脳室の表面を発生源として用いた。

※4【皮質板】

胎児期に大脳の表面側に形成される、ニューロンが密集した層で、将来の大脳皮質の基盤となる。

※5【シルビウス溝】と※6【島皮質】

大脳の左右の半球に存在する最も深く大きい溝(くぼみ)。発生過程で大脳(終脳)はC字状に後方へ回転するように成長し、そのC字の中心部にくぼみが形成される。このくぼみの底が将来の島皮質となり、その縁にあたる部分がシルビウス溝である。成長に伴い、周囲の大脳皮質がくぼみを覆うように発達する現象を「被蓋化」と呼び、この過程によって島皮質は内側に埋め込まれる。シルビウス溝は、大脳の側頭葉と前頭葉・頭頂葉を分ける重要な境界の目印となる。

7.論文情報

【タイトル】

A computational model of radial scaffolds in the human fetal brain based on MRI

【著者名】

Fumitaka Homae*, Ernst Schwartz, Daisuke Tsuzuki, Hirotaka Gima, Hama Watanabe, Daniela Prayer, Gregor Kasprian, Georg Langs and Gentaro Taga*

* Co-corresponding authors

【雑誌名】

Cerebral Cortex

【DOI】

10.1093/cercor/bhaf281

【研究助成】

本研究は、科学研究費助成事業(課題番号: 19KK0247、23H05425)の助成を受けて行いました。