意識的に涙を流すことで心身を整え、ストレス解消を図る「涙活」講演 in東京エレクトロン韮崎文化ホール

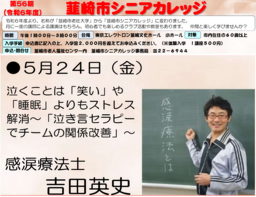

意識的に泣くことでストレスを解消する「涙活(るいかつ)」を提唱し、 「涙と旅カフェあかね」(東京都新宿区)をプロデュースする 「なみだ先生」こと感涙療法士の吉田英史は、2024年5月24日(金)13:00 ~ 14:30、山梨県韮崎市社会福祉協議会(東京エレクトロン韮崎文化ホール)において『泣くことは「笑う」や「睡眠」よりもストレス解消~泣き言セラピーでチームの関係改善~』と題し、涙の効能やストレス解消になる泣き方の講義、泣ける映像などを通じて皆で意識的に涙を流す体験ができる講演を開催します。

■PCやスマホの使い過ぎもあり日に日に溜まるストレスを、泣いてスッキリ解消

AIなど科学技術が飛躍的に発達し、便利で快適な生活が実現している現代。しかしその一方で、ストレスに悩まされている人が増えています。パソコンやスマートフォンの使用過多もその原因。機器から発せられるブルーライトが交感神経を活発にし、ストレスが溜まる一因となっているのです。

ストレス解消の方法というと「笑い」や「睡眠」がイメージされがちですが、今注目されているのが、「涙活」。ストレス発散を叶えてくれる健康法です。「涙活」の第一人者が、感涙療法士の吉田英史。「なみだ先生」として親しまれ、企業・自治体・教育機関・医療機関・福祉施設向けにセミナーやワークショップ、講演を積極的に開催しています。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O22-xRaUy5y7】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O23-00frsABm】

■ストレス社会で注目される「涙活(るいかつ)」

恋愛映画やドラマを鑑賞し、思いっきり泣いた後、「なんとなく心がスッキリし、明るい気持ちになれた」という人は、多いのではないでしょうか。

「涙活」とは意識的に泣くことでストレスを解消する方法です。人は、2分から3分ほど泣くだけでも、自律神経が交感神経(=緊張や興奮を促す神経)から副交感神経が優位な状態(=脳がリラックスした状態)へとスイッチが切り替わります。また泣くことで脳が癒され、たまったストレスをスッキリ解消することができるだけでなく、心の混乱や怒りがしずまり、敵意が軽減することが研究で明らかになっています。なおタマネギを切った際に出る“角膜保護の涙”や目を潤すための“基礎分泌の涙”では意味がありません。ストレス解消に効果があるのは、悲しみや感動などによる“情動の涙”。人間にしか流すことのできない涙と言われます。

また涙は一粒流しただけで一週間、ストレス軽減状態が続きます。ストレスホルモン「コルチゾール」の数値の上昇が一週間おさえこまれたという実験結果が出ています(※個人差あり)。つまり、一週間に一回泣くことでストレスフリーな生活が送れるのです。

日頃、“泣いてはいけない”と感情を押さえ込んでいる人が多いなか、「涙活」講演では、「なみだ先生」が“泣いてはいけない”という思い込みを取り去ってくれるので、遠慮なく誰もが号泣できる、またとない好機です。思いっきり泣くことでスッキリとストレスを解消する機会につなげていけるよう願っています。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O14-5VkNn9P9】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O9-EXLjtw9Q】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O6-H2dSeKEQ】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O15-oS3MvyZX】

■自分だけの泣きツボを見つけ、泣きやすい体質づくりを可能に

講演では実際に涙を流してもらうことで、「涙活」を体験できる機会やノウハウを提供。泣きやすくするには、自分の「泣きのツボ」を知っているとよいでしょう。「泣きのツボ」は人によってそれぞれ異なります。人が何かに共感して泣くとき、その対象に自分の人生経験を投影して重なる部分で涙を流します。歩んでいる人生、皆さんそれぞれ異なるように、「泣きのツボ」も異なります。

「家族愛」、「動物愛」、「スポーツ系」、「自己犠牲モノ」、「子どもの成長系」、「ラブストーリー」、あるいは大自然の風景に涙する人もいます。家族モノ一つとっても、父と息子もの、父と娘もの、母と息子、娘、おじいちゃんもの、おばあちゃんもの等、泣きのツボは多岐にわたります。「泣きのツボ」はその人の根幹部分であり、成育歴や現在のその人の生活環境に影響を受けてつくられます。

講演では、映像鑑賞や泣ける話創作ワークショップを通じて、自分だけの泣きのツボを見つけ、泣きやすい体質になれるコツを体得してもらいます。さらに家で簡単に実践できる「涙活」の方法についても伝授。「涙活」による感じ方の変化を参加者で共有します。

■講演概要

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O16-VTlDyf77】

日時:

2024年5月24日(金)13:00〜14:30

場所:

東京エレクトロン韮崎文化ホール(山梨県韮崎市水神一丁目3番1号)

主催:

山梨県韮崎市社会福祉協議会

内容:

①涙の効能についての講義

なぜ泣くとストレス解消になるのかの仕組みを医学的エビデンスに基づいて解説します。

【ポイント】講義で「泣いてはいけない」という思い込みを外し泣きやすくします。

②感涙動画上映、絵本の読み聞かせ、手紙文の朗読

さまざまなジャンルの泣ける題材を使って参加者に涙を流してもらいます。

【ポイント】ジャンルは、家族モノ、恋愛モノ、友情モノ、動物モノ、アスリートモノと多彩。あらゆる角度から参加者の泣きのツボを刺激します。

③泣ける話創作ワークショップ(なみだ作文)

参加者に「○○への感謝の手紙」と題して泣ける話を書いて発表してもらいます。

【ポイント】泣ける話を書くことで自分の泣きのツボと向き合い、自己内省しながら涙を流せます。

④「一枚の写真で泣こう」ワークショップ

参加者に一枚の写真を静かに三分間みてもらいます。

【ポイント】参加者それぞれが自由な解釈ができるので、カスタマイズされたストーリーで泣くことができます。

⑤「泣き言セラピー」ワークショップ

参加者に泣き言(弱音、愚痴、ストレス)を書き出して(吐き出して)もらいます。

【ポイント】胸の内にあるストレスを言葉にすることでモヤモヤが整理されスッキリします。

⑥涙友タイム

涙活体験の気づきや感想、「どこで泣いたのか、なぜ泣いたのか」の話を参加者同士で共有します。

【ポイント】他人の泣いた理由を聞くことで自分の泣きのツボが刺激され、新たな自分の泣きのツボを見つける契機を得られます。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O8-b35xl116】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O1-yrJb343d】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O2-L2548ch6】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O4-e6zfQWKa】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O11-vl34NTH0】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O10-OD92oiud】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O13-aZA0CzI7】

■チームの関係改善にも涙が貢献

「涙活」は職場でのチームビルディングや社員間のコミュニケーション改善効果にも役立てられると注目されてきています。

「“鬼の目にも涙”ではないが、仕事中普段厳しい上司が涙を流す姿を見て、人情味を感じ話しやすくなった。」「同僚Aさんがセミナー中に泣いた理由を知って、親しみを覚え話しやすくなった。」

同じ泣きの場を共有することで、また人は涙を流した後、本音を出しやすい心理状況になることから自己開示をしやすくなり、涙友タイムで同僚、部下、上司の普段見せない意外な側面を知り距離感が縮まります。涙活体験の気づきを話す中で参加者の中にはなぜ泣いたのかの理由を話す人がいます。その際にその人の成育歴や今置かれている環境の話からその人の価値観にまで話が及びます。泣きはその人の“根幹”が出ます。泣き顔を見せ合うことでコミュニケーションを取りやすくなることがわかってきました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O12-085p62ej】

■講師・吉田 英史(よしだ ひでふみ)プロフィール

1975年生まれ。早稲田大学で心理学、教育学を学び、同大学院で人材マネジメントを研究。高齢者福祉施設、学校勤務を経て、現職に。高校教師時代に相談に来る生徒たちを見ていて相談中に泣き出す生徒ほど早く立ち直っていくことから「涙は人をスッキリさせて立ち直らせる効果がある」ことに注目していた。2013年から「涙活」をスタート。認定資格「感涙療法士」を医師、脳生理学者で東邦大学医学部名誉教授の有田秀穂氏と創設。感涙療法士として、教育機関(生徒・先生・PTA向け)、医療機関(医師や看護師等の医療関係者向け)、福祉施設(利用者、職員向け)、企業、自治体において、涙活講演会やワークショップを実施。また『涙と旅カフェあかね』という“泣ける”カフェや『鎌倉涙活ツアー』という“泣ける”ツアーもプロデュース。精力的に「涙活」を使ったサービスも展開中。他には二ヵ月に一回、感涙療法士認定講座を有田氏と実施。現在約300人の感涙療法士が日本各地で活躍している。 元高校教師(英語科・情報科教員免許)スクールカウンセラー(公認心理師)、通称「なみだ先生」。主な著書に『涙活力 るいかつりょく』(玄文社)

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O5-RLy1YsmF】

▼ なみだ先生HP:https://www.tearsteacher.com/

▼ 涙活HP:https://www.ruikatsu.net/

▼ 感涙療法士認定講座HP:https://www.ruikatsu.net/kanruiryohoshi

▼ 涙と旅カフェ あかね HP : https://www.ruikatsu.net/tearsandtravelcafe

▼ 鎌倉涙活ツアーHP:https://www.ruikatsu.net/kamakuraruikatsu

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O18-GTmS6zDy】

【涙活 参考WEB記事】

・鎌倉で「涙活」ワークショップ 泣いてすっきり、ストレス解消 (2022年7月15日 鎌倉経済新聞) https://kamakura.keizai.biz/headline/487/

・「40代以上の男性を泣かせたい」 都内開催の“涙活セミナー”に記者が参加、会場で見た意外な光景とは?(2021年7月21日『アーバンライフメトロ』) https://urbanlife.tokyo/post/62034/

・自分の「泣きのツボ」を知り、1週間に1回、涙を流そう (2020年2月18日『THE21オンライン』 メンタルヘルス特集) https://shuchi.php.co.jp/the21/detail/7329

・泣くほどストレスに強くなる?「涙活」の魅力(2019年7月15日『商業界ONLINE』 サッポロビール社で社員に向けて涙活セミナー) https://news.line.me/issue/oa-shogyokaionline/13430eac00d8

・30年泣いていなくても3秒で泣く方法教えます(2021年6月4日 『PRESIDENT 【プレジデント】』) https://bit.ly/3TiszIr

・気軽に泣けるカフェとは? - “泣きの専門家”がはじめた優しい空間 (2019年3月27日『マイナビ』) https://news.mynavi.jp/article/20190327-792105/

【涙活 参考映像】

【動画:https://www.youtube.com/watch?v=lIjk81yu-Ho】

【動画:https://www.youtube.com/watch?v=CawT_sqiBxo】

【動画:https://www.youtube.com/watch?v=gNeXKbGtXIo】

【動画:https://www.youtube.com/watch?v=_ifu6xLFcAs】

【動画:https://www.youtube.com/watch?v=gHSXBjwGDHk】

■『涙と旅カフェ あかね』とは

2013年に『涙活』をスタートさせ、日本中の各所で、これまで約5万人近くの人を泣かせてきました。その中で、現代人は泣く場所さえ探していると思うようになりました。「男は泣くな。」「涙は女の武器」等、日本社会では、泣くことがネガティブな文脈で語られます。しかし、泣くことが”健康に良いことだ”と医学的に証明されるようになりました。「家族の前で泣けない、会社で泣けない、じゃあどこで泣けばいいのだ」という声をそこかしこで聞きます。そこで、しっかり泣ける場所を作る必要性を感じ、2019年に「涙と旅カフェ あかね」のプロデュースに至りました。涙活カフェでは、不定期で、”泣き”をテーマにしたイベントを開催。参加者には映像や音楽、絵本の読み聞かせ等で泣いてもらったり、泣ける作品の品評会や泣ける歌の合唱会・朗読会、なぜ人は泣くのかを考える会など各種イベントを実施しています。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405241237-O17-N0aXzl1I】